この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

スポンサーリンク

今回は梅雨時期の湿度管理について解説するよ。

- 梅雨時期の湿気対策についてを知りたい

- オススメの湿度調整材を知りたい

- 湿度が高いと起きるトラブルについて知りたい

ギターのメンテナンスを行う上で、湿度管理は大事です。

梅雨時期になれば湿度が上がり、冬になれば暖房を使うことで乾燥します。

ギターは木で作られているため、湿気を吸ったり、吐いたり呼吸しています。

環境が悪いと、割れたり、錆たりトラブルの原因になるため、湿度に関する知識は必要です。

今回の記事では、梅雨時期の湿度管理について紹介しています。

記事を読むことで、ギター初心者でも湿度管理が出来るようになります。

ギターの適正湿度は40〜60%とされています。

分かりやすいのは、人が過ごしやすい環境と同じということです。

季節の変わる時期に、人が体調を崩すのと同じで、ギターにも負担が掛かっています。

- 除湿機を使う

- 湿度調整材を使う

- 指板保湿剤を使う

- 演奏後はこまめに水分を拭き取る

- 風通しの良い場所にギターを置く

初心者でも簡単にできるのは、湿度調整材をケースに入れて保管することです。

ギター用の湿度調整材は、湿度に合わせて水分を吸ったり、吐いたりするため、使用方法が簡単です。

※100均に売っているような、シリカゲルは水分を吸うことしかできないため、使用には注意してください。

過度に神経質になる必要はなく、自分がやれる対策を無理なく、続けることだ大事だよ。

梅雨時期に発生するトラブル

- ネックが歪む

- 木材が膨れる

- 金属パーツが錆びる

- ケース内にカビ発生

一番多いトラブルはネックの歪みだよ。

ネックが歪む

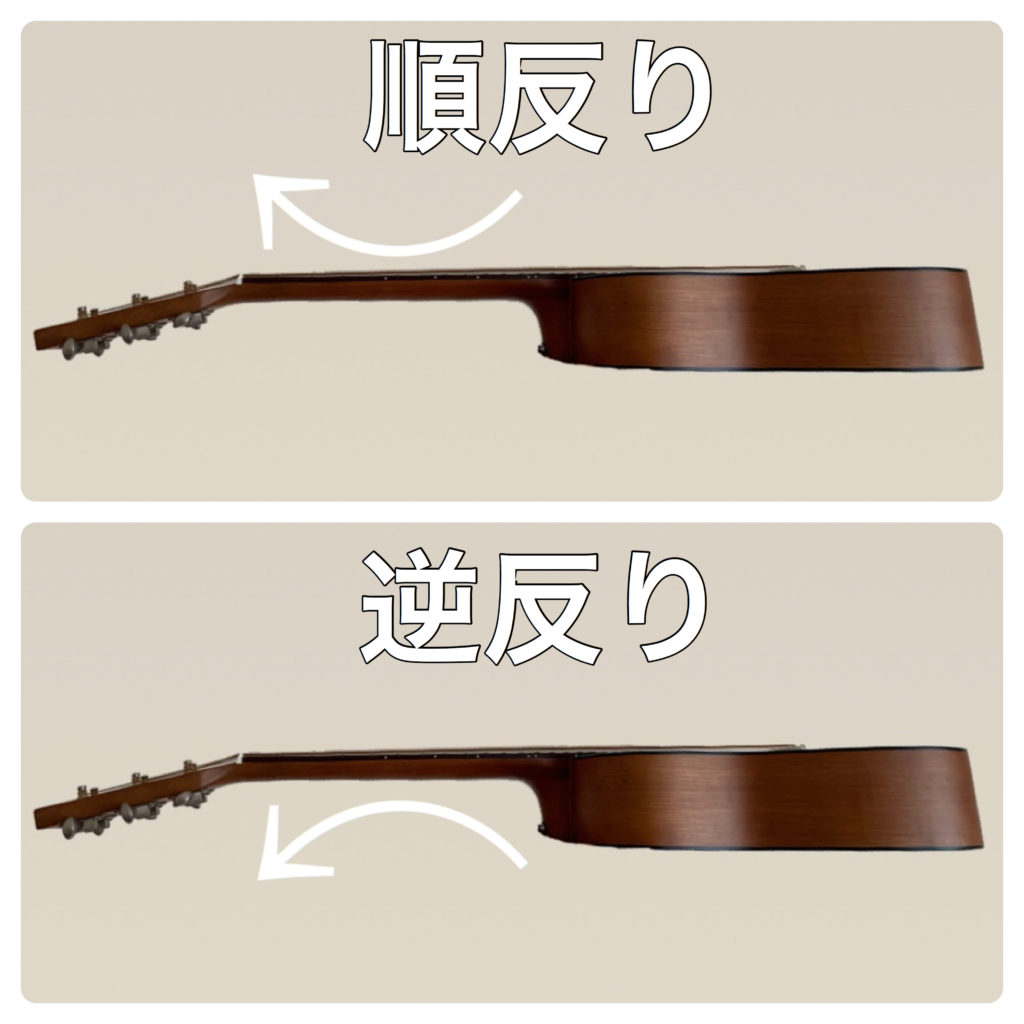

梅雨時期に起きるのは「順反り」もしくは「逆反り」です。

どっち?と思った人もいるはずです。

ギターによって、両方あり得るということです。

割合的には「順反り」の方が多いとされています。

自分のギターがどっちに反っているか判断するには、ヘッド側もしくはエンドピン側から見ればわかります。

真っ直ぐにして見ることで、ネックの状態がわかりますが、慣れないと難しいです。

判断が難しい人は、弦高の高さを確認してください。

いつも弾いている弦高と何か違和感を感じる場合は、ネックが動いている証拠です。

順反り:弦高が高くなる。

逆反り:弦高が低くなる。

ネックが反るメカニズム

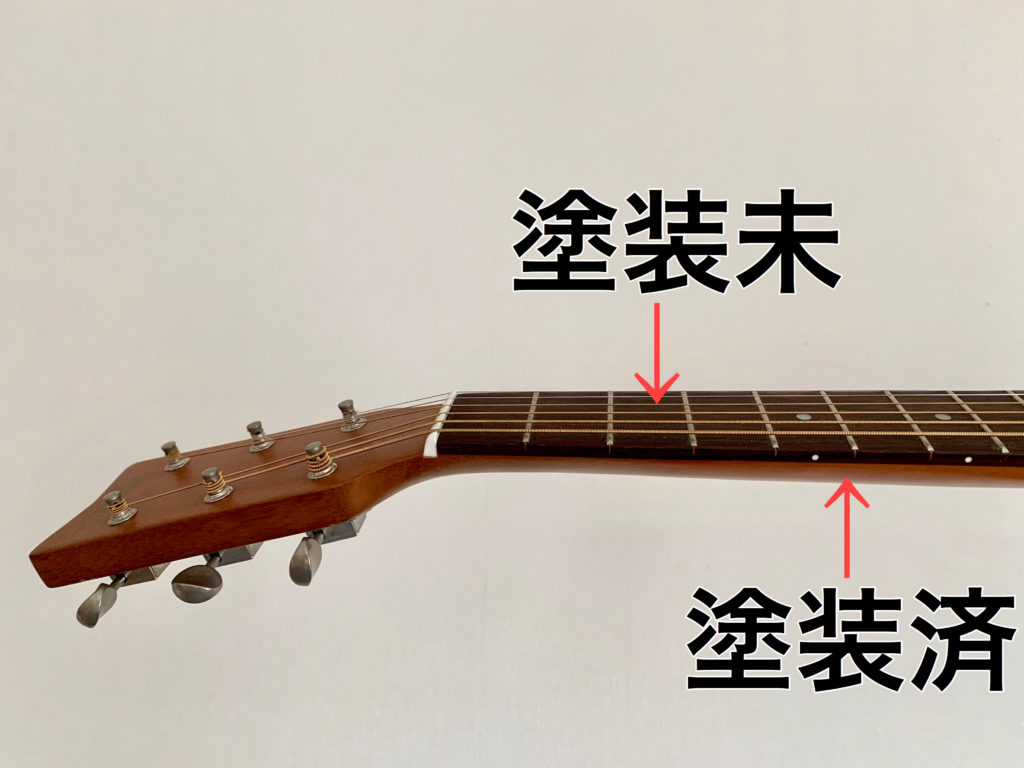

ギターというのは、ほとんどの箇所が塗装でコーティングされています。

塗装されていないのが、ローズウッドやエボニー指板になります。

メイプル指板の場合はコーティングされていることがほとんどですが、アコースティックギターでメイプル指板はほぼありません。

指板は木が剥き出しなので、湿気を吸うことで膨張し、ネックが反る原因になります。

指板が乗っているネック裏は、コーティングされているので湿気に強く膨張しません。

ネックの反りは、トラスロッドを回せば調整できます。

※トラスロッドが入っていないギターもあります。

木材が膨らむ

木材が水分を吸って膨らみます。

画像はトップが膨らんだことで、ブリッジが剥がれた状態です。

指板、ボディトップ、ブレイシングなどが膨らみます。

多くは、適正な湿度になれば戻ります。

ただし、ブレイシングは膨れたことで、接着が剥がれる場合があります。

剥がれると、音がうまく伝わらないため「ボワン」と、こもった様な鈍い音になります。

ブレイシングは素人では直せません。

楽器店に持ち込んで、プロのリペアマンに直してもうらう必要があります

金属パーツが錆びる

金属パーツが多いのはエレキギターになります。

アコースティックギターで金属パーツが使われているのは「フレット」と「ペグ」です。

特にフレットが錆びると演奏性に大きく影響します。

アコースティックギターでもエレアコ化している場合は、ピックアップのパーツやエンドピンジャックが錆びやすいので注意してください。

ケース内にカビが発生

ケース内で保管すれば大丈夫と思っている人は多いですが、ケース内は通気性が悪いです。

最悪の場合、カビが発生し、大事なギターがカビ臭くなるので注意が必要です。

梅雨時期 湿気対策

湿度管理アイテムは、使い切りタイプや、水分を含ませる物など、定期的にメンテナンスを必要とします。

多くの人はめんどくさくなり、いつの間にか辞めてしまうことが多いです。

大事なのは“継続”して行うことです。

継続が難しい場合は、梅雨時期や乾燥時期だけでもやってみてね。

基本的な対策は「乾燥時期」とほぼ同じです。

- 除湿機を使う

- 湿度調整材を使う

- 指板保湿剤を使う

- 演奏後はこまめに水分を拭き取る

- 風通しの良い場所にギターを置く

除湿機を使う

エアコンまたは、除湿機を使う方法が一番効果的です。

冬場のエアコンはギターの敵ですが、梅雨時期は積極的に使いましょう。

どのような物でもいいので、湿度計を置いて定期的に確認することをオススメします。

同じ部屋でも、湿度計や設置場所によって、数値が異なることがあります。

指板をコーティング

乾燥時期に使用するイメージが強いですが、梅雨時期でも活躍します。

指板が水分を吸う前に、指板オイルでコーティングします。

個人的にはオレンジオイルがオススメです。

弦をコーティング

コーティング弦であれば、湿気や手汗に強いですが、ノンコーティング弦は錆びやすです。

錆びやすくても、生弦の鳴りがいいことから、愛用者も多いです。

少しでも弦を持たせるために、「指板潤滑剤」がオススメです。

指板潤滑剤となっていますが、弦に直接塗ったり、吹きかけることで弦の寿命を伸ばすことができます。

湿度調整材を使う

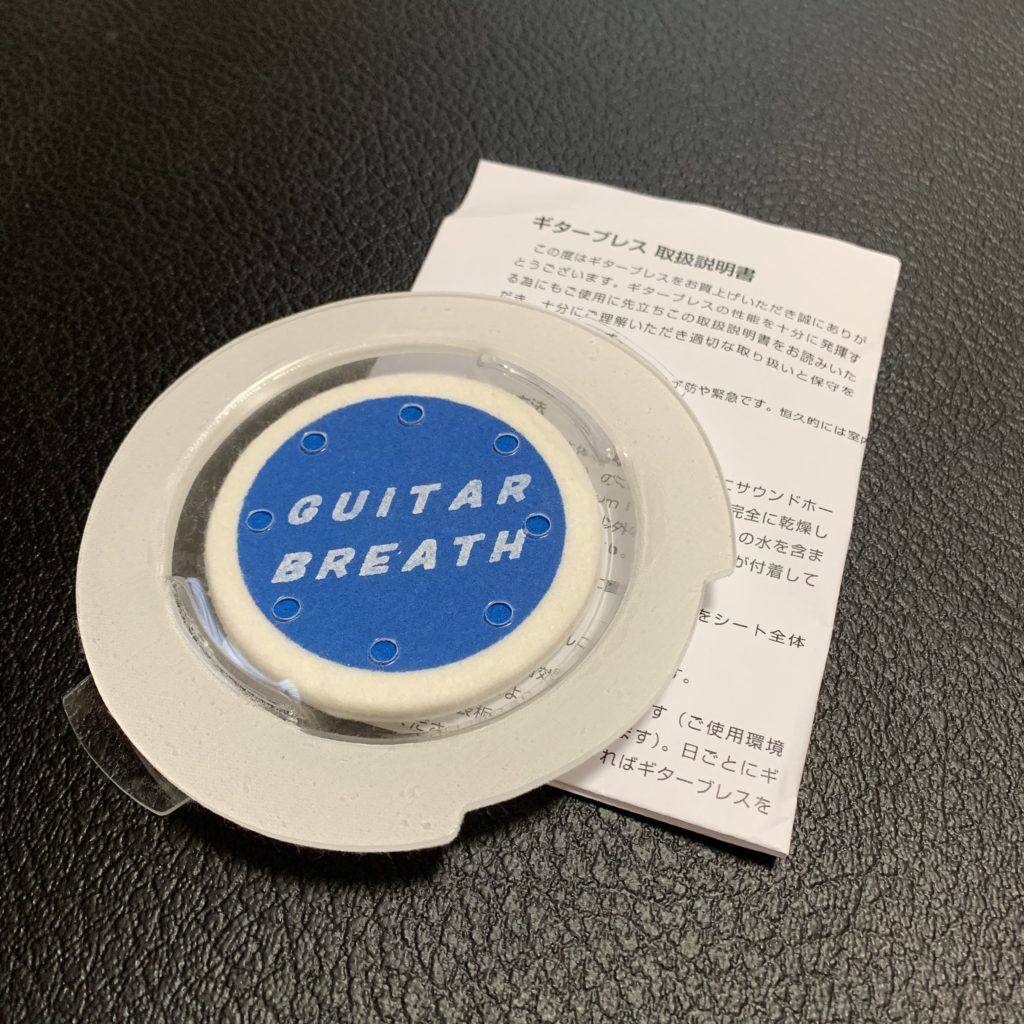

私が使用しているのが、2つです。

・GUITAR BREATH2

・PICKBOY ドライキーパー H-95

GUITAR BREATH2は、多くの楽器店で使用されている製品です。

他の湿度調整材と異なり、水分を含ませれば、何度でも使用できるのが特徴です。

ただ、定期的に補給する必要があります。

初心者でも管理しやすいのは、PICKBOY ドライキーパー H-95です。

ケース内に入れておくだけで、適度な湿度に調節してくれます。

ギタークロスで乾拭き

水滴がつくほど放置することはないと思いますが、こまめにギタークロスで水分を拭き取ることが大切です。

特にライブ後や練習後は必須です。

ボディ全体はもちろんですが、指板、弦は念入りに拭いてください。

これは梅雨時期だからするのではなく、「ギターを弾いたら拭く」ということを習慣にしておけば良いだけです。

保管方法について

ケース内で保管

湿度の影響を受けにくいケース内で保管するのがオススメですが、入れっぱなしはよくありません。

空気の流れがないため、逆に湿度がたまる可能性もあります。

常に入れっぱなしではなく、定期的に出してやることが大切です。

もし長期間入れておく場合は、ケース内に湿度調整剤を入れておくと安心です。

弾き終わった後、ボディや弦の汗を拭き取ったクロスは一緒に入れないでください。

せっかく拭き取った水分を、また戻すことになるよ。

※ギタークロスは、別の袋に入れて保管するのがオススメです。

ギタースタンドで保管

ギタースタンドは「立て掛け式」だとネックに負担がかかるので、「吊り下げ式」がオススメです。

「吊り下げ式」は、ギターヘッド付近で固定されているので、ネックが真っ直ぐになります。

楽器店で「吊り下げ式」を採用しているのは、以上の理由からです。

まとめ

ギターの適正湿度は40〜60%とされています。

分かりやすいのは、人が過ごしやすい環境と同じということです。

季節の変わる時期に、人が体調を崩すのと同じで、ギターにも負担が掛かっています。

- 除湿機を使う

- 湿度調整材を使う

- 指板保湿剤を使う

- 演奏後はこまめに水分を拭き取る

- 風通しの良い場所にギターを置く

初心者でも簡単にできるのは、湿度調整材をケースに入れて保管することです。

ギター用の湿度調整材は、湿度に合わせて水分を吸ったり、吐いたりするため、使用方法が簡単です。

※100均に売っているような、シリカゲルは水分を吸うことしかできないため、使用には注意してください。

過度に神経質になる必要はなく、自分がやれる対策を無理なく、続けることだ大事だよ。

【乾燥時期の対策】ギターの湿度管理を解説

【乾燥時期の対策】ギターの湿度管理を解説

【湿度調整】ギターブレス(GUITAR BREATH2)の使い方を解説

【湿度調整】ギターブレス(GUITAR BREATH2)の使い方を解説

【東洋リビング】FD-140A(B) フラットドライ防湿庫をレビュー

【東洋リビング】FD-140A(B) フラットドライ防湿庫をレビュー

【塗り方を解説】HOWARD オレンジオイルをレビュー(ギター指板の保湿と汚れ落とし)

【塗り方を解説】HOWARD オレンジオイルをレビュー(ギター指板の保湿と汚れ落とし)