この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

- DT-7の特徴を知りたい

- DT-7の使い方を知りたい

- カード式のチューナーについて知りたい

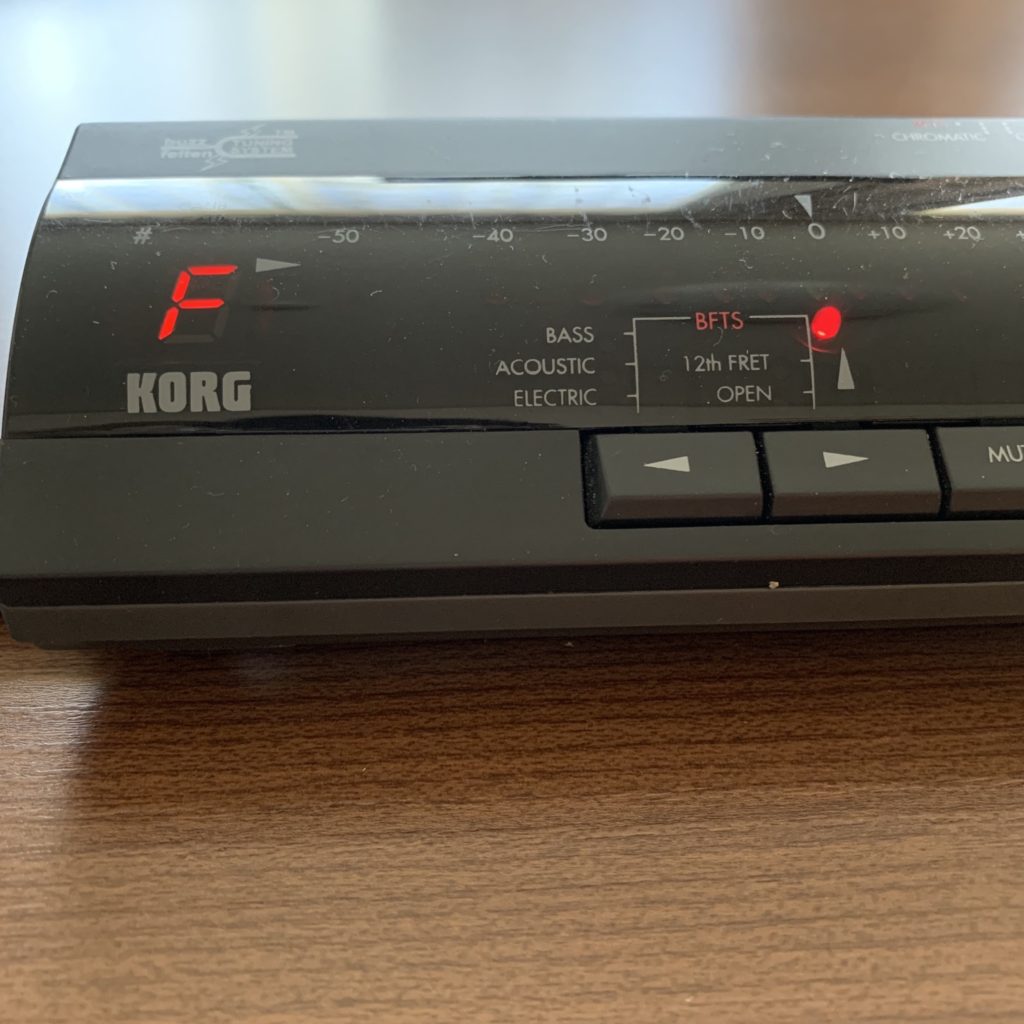

KORG DT-7は、バズ・フェイトン・チューニング・システムに対応したチューナーです。

クロマチックモードも搭載しており、BFTS対応ギターはもちろん、通常のギターでも幅広く使えます。

アコースティックギターデュオ「DEPAPEPE」の徳岡慶也さんがメインで使用している点も、大きな注目ポイントです。

本記事では、KORG DT-7の基本的な使い方から、実際に使用して感じたメリット・注意点まで詳しく解説します。

ちょっとマニア向けのチューナーかな。

※本記事では「バズ・フェイトン・チューニング・システム(Buzz Feiten Tuning System)」を、以降「BFTS」と表記します。

KORG DT-7とは?

BFTS対応

BFTSは、専用ナットによる補正と独自のチューニング理論を組み合わせ、ギター全体の音程バランスを整えるシステムです。

BFTSは通常のチューニングとは異なるため、その効果を正しく発揮させるにはBFTSに対応したチューナーが必要になります。

KORG DT-7は、BFTS用のチューニングに対応しており、指定された各弦の微妙なピッチ調整を正確に行えるのが特長です。

基本スペック・仕様一覧

| 対応楽器 | ギター ベース |

| 測定モード | CHROMATIC BFTS F |

| 精度 (クロマチック) | ±1セント |

| 測定範囲 | A0~B7 |

| 対応周波数 | 438~445Hz |

| 電源 | ACアダプター 電池(9V) |

| 端子 | BYPASS SOUND OUT INPUT |

| サイズ | 約 169 × 43.5 × 63 mm (W×H×D) |

| 重量 | 約 188 g |

| ボディカラー | ブラック |

| 価格 | 生産終了 |

生産終了しているため、オークションやフリマで入手するしかありません。

価格は状態にもよりますが、2,000〜3,000円が相場です。

私はフリマで購入しましたが、そもそも数が少ないため、美品を見つけるのは難しいです。

DT-7の使い方を解説

DT-7を使う準備

乾電池を使用する場合

乾電池(9V)を使用します。

本体裏面のカバーを開けると、電池を入れる所があります。

ACアダプターを使用する場合

本体の右側に穴が3つ空いています。

「DC 9V」表記がある所に、ACアダプターを挿し込んで使います。

アコースティック楽器

ボディ側面にマイクが付いているので、アコースティック楽器はこのマイクで音を拾います。

他に何も準備する必要はありません。

エレアコ・エレキギター・ベース

エレアコ、エレキギター、ベースなどはシールドを準備し、「INPUT」に挿入します。

エレアコ(サイレントギター含む)の場合はマイクで音を拾うこともできますが、シールドを使うことで、より精度が上がります。

※INPUT端子にシールドがつながっていると、内蔵マイクは作動しません。

本体の左側にある「MUTE」の所に、挿れて使います。

チューニングのやり方

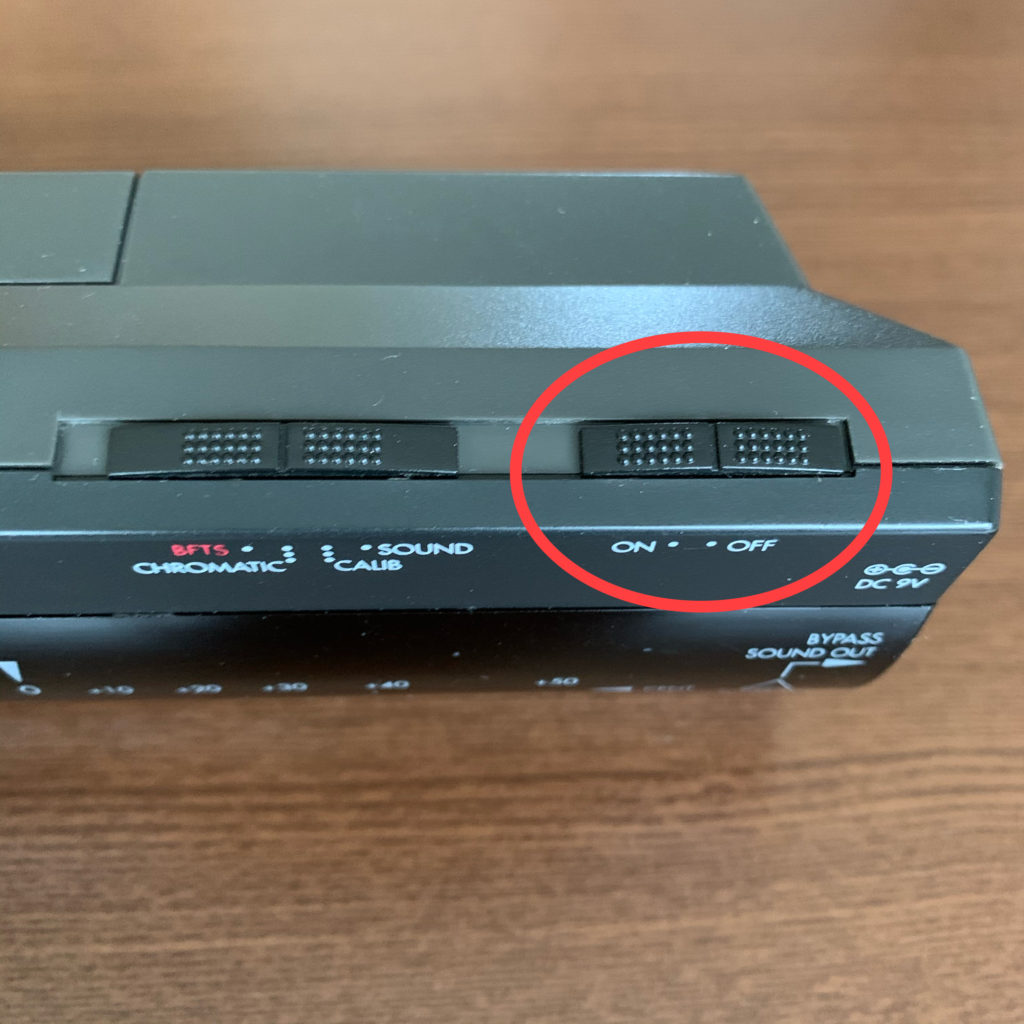

電源は本体の上部分にあります。

ボタンは左右にスライドして「入/切」します。

電源ボタンの左にある機能切替スイッチを「CALIB」に合わせます。

電源を入れると「0」が表示されます。

「0」は440Hz 下一桁の「0」を表しています。

440HZ(ヘルツ)とは?

チューニングは、基準の音が必要になります。

ギターは440Hz=A(ラ)が世界基準になります。

では他の周波数は何で使うのか?

生ピアノ、バイオリン、管楽器などクラシック音楽で442Hzを使います。

DT-7は「438~445Hz」の範囲で変更ができます。

以下の条件時に、設定した基準値が初期値の「440Hz」にリセットされます。

- 電源スイッチをオフにしたとき

- 電池が消耗したとき

- ACアダプターを接続しないで電池を本体から抜いたとき

- ACアダプターを本体に接続したままコンセントから抜いたとき

周波数調整のやり方

機能切替スイッチを「CALIB」に合わせ、チューナー本体の真ん中にある◀︎▶︎ボタンで変えることができます。

表示される数値は、基準値の下一桁を表しています。

8:438Hz

9:439Hz

0:440Hz

1:441Hz

2:442Hz

3:443Hz

4:445Hz

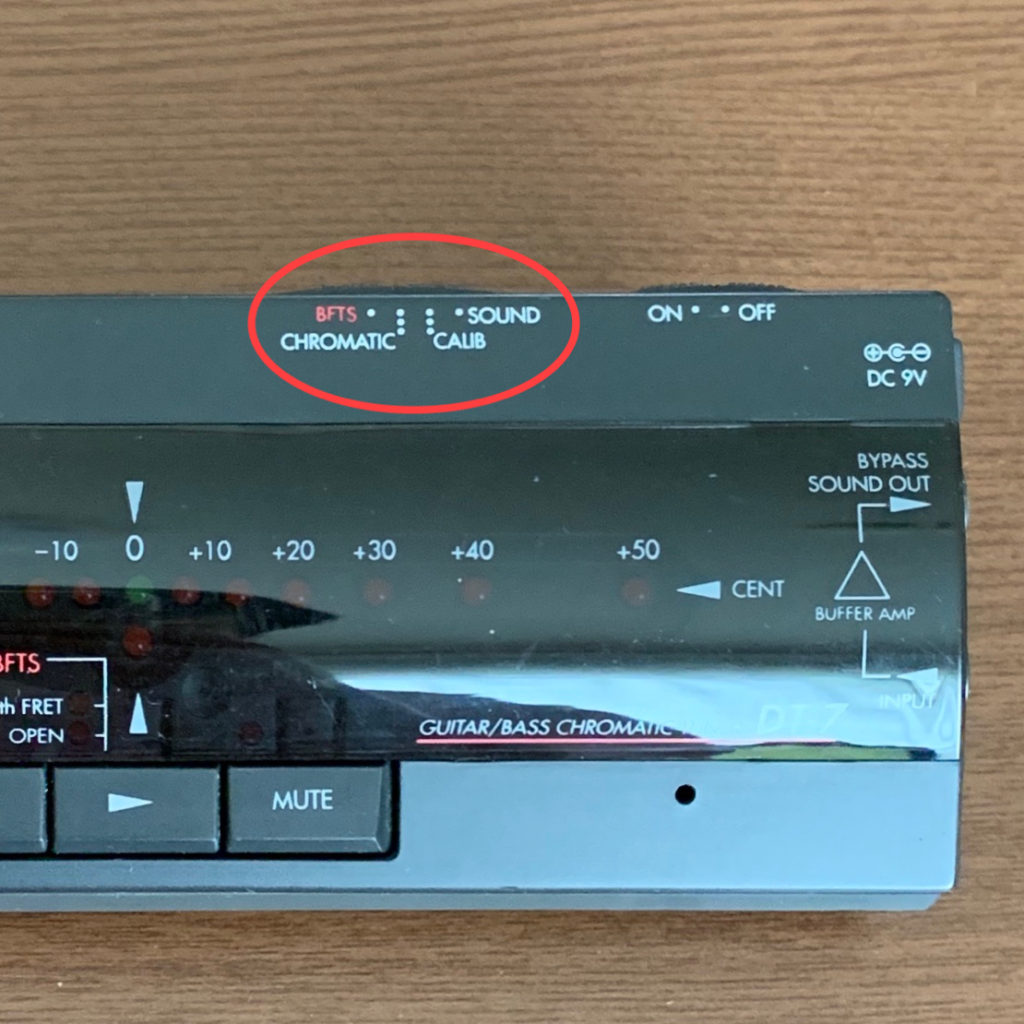

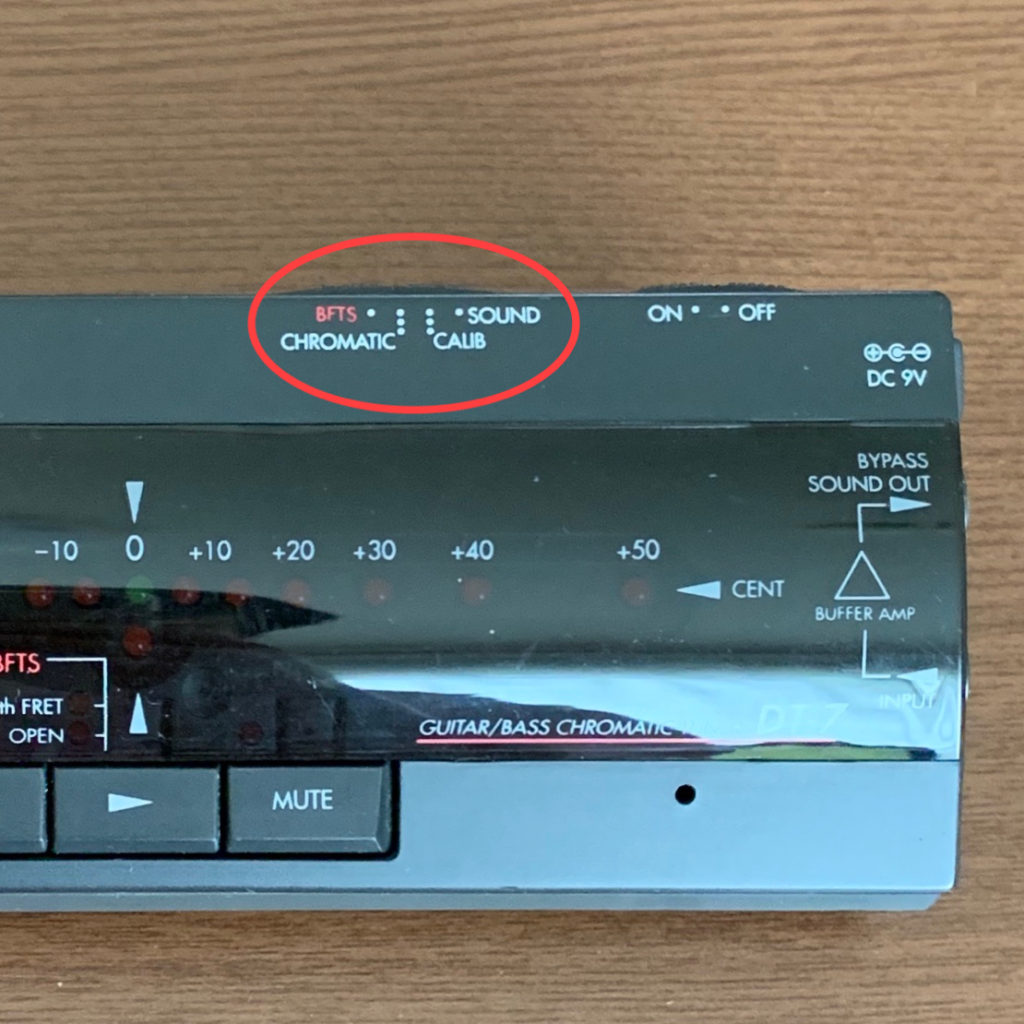

DT-7には3つのモードがあります。

CHROMATIC:クロマチック

BFTS:バズ・フェイトン・チューニング

F:フラット・チューニング

CHROMATIC:クロマチック

クロマチックモードはギターに関係なく、他の楽器にも使えるモードになります。

多くのチューナーがクロマチックを採用しているので、クロマチックモードを使うことをおすすめします。

ギターの場合は、レギュラーチューニングはもちろん、変則チューニングを使う場合にも便利です。

ただし、自分が合わせたい音を知っておく必要があります。

クロマチックモードを使うと、音を上げ下げした時に、アルファベット表記が頻繁に変わるため、初心者にとってはわかりにくいことが多いです。

BFTS:バズ・フェイトン・チューニング

バズ・フェイトン・チューニング・システムとは?

バズ・フェイトンという人物が作り出したものです。

ギターには「ナット」というパーツがあります。

バズ・フェイトン・チューニング・システムを搭載したギターは、ナットが通常の位置よりブリッジ側に配置されている仕様になります。

ナット位置が異なるので通常のチューナーでは合わせてることができません。

※やり方によってはできる方法もあるようです。

私はアコギ専門なので、バズ・フェイトン・チューニング・システムを搭載したギターを所有していません。

解説できなくてごめんなさい。

F:フラット・チューニング

チューニングした音が全て、半音下げになります。

使い方

機能切替スイッチの所に切替はありません。

機能切替スイッチを「CALIB」に合わせ、◀︎▶︎ボタンを動かして「F」にします。

その後、以下のどちらかにモードを切り替えて使用します。

CHROMATIC:クロマチック

BFTS:バズ・フェイトン・チューニング

※ここでは、クロマチックモードを使っていきます。

「KORG」文字の上に音名(アルファベット)が表示されます。

合わせたい弦を、「単音の解放弦」で弾いて音を合わせます。

中央のLEDが点灯(緑色)するようにします。

LEDが中心より左:音が低い

LEDが中心より右:音が高い

ミュート機能

スイッチを押すとミュートの「オン/オフ」ができます。

オンになっている場合は、「MUTE」ボタン上のLEDが赤く点灯します。

基準音を出力

機能切替スイッチに「SOUND」ボタンがあります。

基準音(C2〜B5)を出力できる機能です。

ただしDT-7の本体にはスピーカーが付いていないので、他機材から音を出すことになります。

基準音は◀︎▶︎ボタンで変えることができます。

DT-7をレビュー

プロが使用する精度

DEPAPEPEの徳岡慶也さんが使用しているので、ファンとしては絶対的な信頼をしています。

実際、徳岡さんと同様にシールドで接続して使うと、反応は安定していてチューニングもしやすい印象です。

シールドを使わずマイク入力にすると、周囲の音を拾いやすく、セッション会場や騒がしい環境では反応が鈍くなる場面もありました。

最近主流のピエゾ式チューナーは振動を拾うため環境の影響を受けにくく、その点では使いやすさに差があります。

そのためDT-7のマイク式は、使用シーンを選ぶものの、静かな環境やライン接続では十分な精度を発揮するチューナーだと感じました。

操作性はまずまず

「電源」や「機能切り替え」がプッシュ式ではなくスライド式になっているのが使いやすくて良いです。

直感的に操作できるため、演奏前でも迷わず切り替えられます。

調整用の◀︎▶︎ボタンも小さすぎず、指先でしっかり押せるサイズ感で、操作時のストレスはほとんど感じませんでした。

ただし、DT-7はチューニングモードや便利な機能が豊富な分、最初は探りながらに使うことになります。

基本操作に慣れてしまえば、問題なく使えるようになるよ。

液晶角度が視認性を向上

DT-7は画面にしっかり角度が付けられています。

立って演奏しているときはもちろん、イスに座ってチューニングする場面でも、自然な視線で表示を確認できます。

さらに、画面はLEDライトで明るく表示されるため、スタジオやライブハウスなど少し暗い環境でも視認性は良好でした。

角度と明るさの両方が考えられており、実際の使用シーンをよく理解して作られたチューナーだと感じます。

不満点について

DT-7を実際に使ってみて感じた不満点のひとつが、機能切替スイッチの分かりにくさです。

スライド式で切り替えられるものの、現在どのモードが選択されているのかが直感的に把握しづらく、慣れるまでは戸惑いました。

また、音名表示の中でも半音の表示が小さく、画面をよく見ないと確認しにくい点も気になります。

特にステージや暗い環境では、素早く判断しづらいです。

メリット・デメリット

メリット

- BFTSに正式対応している

- チューニング精度が高い

- 画面に角度があり視認性が良い

- LED表示で暗所でも見やすい

- スライド式スイッチが直感的

デメリット

- 機能切替スイッチが分かりにくい

- 半音表示が小さく見にくい

- 機能が多く慣れが必要

- 本体サイズがやや大きめ

- マイク使用時は周囲の音に影響されやすい

KORG DT-7の最大のメリットは、BFTSに正式対応しており、非常に高いチューニング精度を備えている点です。

画面に角度が付けられ、LED表示で暗い場所でも視認性が良く、実用性の高さを感じます。

デメリットは機能切替スイッチが分かりにくく、半音表示が小さい点は気になるポイントです。

また、多機能な分、使いこなすまでに少し慣れが必要と感じました。

音程精度を最優先する人には魅力的ですが、操作性のシンプルさを重視する場合は注意が必要なチューナーです。

他製品との比較

DT-7 |  TU-12EX | |

|---|---|---|

| 対応楽器 | ギター ベース その他 | ギター ベース その他 |

| 測定モード | CHROMATIC BFTS F (フラット・チューニング) | CHROMATIC GUITAR BASS フラット・チューニング レギュラー~6半音下 |

| 測定範囲 | A0~B7 | E0~C8 |

| 測定精度 | ±1セント | ±1セント |

| 基準ピッチ (キャリブレーション) | 438~445Hz | 438~445Hz |

| 電源 | 電池(9V) ACアダプター(別売り) | 単4乾電池×2 アダプター(別売り) |

| サイズ | 約 169 × 43.5 × 63 mm (W×H×D) | 約 148 × 54 × 24 mm (W×D×H) |

| 重さ | 約188g | 約138g |

| オートパワーオフ | なし | あり (約30分) |

| 価格 (中古相場) | 2,000〜3,000円 | 1,500〜3,000円 |

カード式チューナーとして、BOSS TU-12EXを所有しているため、DT-7と実際に比較してみました。

体感的には、DT-7のほうが音への反応が良く、感度が高いように感じます。

※なお、両モデルとも内部の測定精度や基準ピッチ自体は同じ仕様です。

針式とLED式という表示方式の違いから、視覚的にそう感じている可能性もあります。

ただ、チューナーとギターの距離を離して試した際には、小さな音まで拾ってくれたのはDT-7でした。

こんな人におすすめ

DT-7はBFTSに対応しており、一般的なチューナーでは気になりがちなコードの濁りや音程のズレをしっかり補正できます。

レコーディングやセッションなど、少しのピッチの違いが演奏全体に影響する場面で真価を発揮します。

音の正確さを最優先したいギタリストにとって、DT-7は安心して任せられる一台です。

DEPAPEPEの徳岡慶也さんがメインで使用しているチューナーがDT-7です。

使用機材を知ることは、サウンドへの理解を深める近道でもあります。

同じ環境でチューニングすることで、音の方向性や響きを体感しやすくなり、ファンにとっては演奏の満足度を高めてくれます。

FAQ(よくある質問)

- BFTS対応ギターを持っていなくてもDT-7は使える?

- 問題なく使えます。

DT-7はクロマチックモードを搭載しているため、BFTS非対応エレキギター、ベース、アコースティックギターでも一般的なチューニングが可能です。

- マイク式チューナーは周囲の音に影響されない?

- 静かな環境であれば問題ありませんが、騒がしい場所では反応が不安定になることがあります。

安定して使いたい場合は、シールドで接続して使うのがおすすめです。

- 操作が難しいと聞くけど、初心者でも使える?

- 機能が多いため最初は戸惑う可能性大です。

ただし基本的なチューニング操作自体はシンプルで、よく使うモードに慣れれば問題なく使えます。

- 最近のクリップ式チューナーと比べてメリットはある?

- DT-7は据え置き型ならではの高精度表示と安定感が強みです。

特に足元のボードに組み込みたい人におすすめです。

- プロが使っているのは本当?

信頼できる? - アコースティックギターデュオ「DEPAPEPE」の徳岡慶也さんがメインで使用しています。

実際のプロ現場で使われている実績は、DT-7の精度と信頼性を裏付ける材料になります。

まとめ|プロ使用モデル

この記事では、KORG DT-7がBFTSに対応した高精度チューナーであり、通常のギターでも使えることを解説しました。

DT-7は細かなピッチ調整が可能で、コードの濁りを抑え、音程のまとまりを重視する人に向いています。

画面に角度がありLED表示も明るく、立奏・座奏を問わず視認性が高い点も大きな魅力です。

機能切替の分かりにくさなど注意点はあるものの、慣れれば高機能を活かせます。

DEPAPEPEの徳岡慶也さんがプロ現場で使用している事実は、DT-7の精度と信頼性を裏付けています。

徳岡さんが好きな人は使ってみてね。

【2026年版】実際に所有&使用したギターチューナー11選のリアル評価とランキング(選び方も解説)

【2026年版】実際に所有&使用したギターチューナー11選のリアル評価とランキング(選び方も解説)  【DEPAPEPE 】徳岡慶也の使用ギターを解説

【DEPAPEPE 】徳岡慶也の使用ギターを解説

もりそうさん、こんばんは

チューナーって、なぜか定期的に欲しくなる罪なお道具ですw

○○さんが使ってる、というのってとても健全な選び方ですね

僕も先日西村歩さんがブログで書いてたチューナー欲しくなって

買っちゃった(笑)

KORG GA CUSTOMと言いますが、けっこう便利で綺麗で

もうクリップチューナーいらんかな~って思ったりして(笑)

ziziさん おはようございます

KORG GA CUSTOM 先ほど調べました。

それ知ってます!

サウンドハウスで「チューナー」で検索かけると上位に出てくるので!

確かにデザインいいですよね。

使用感気になります

是非、レビューお願いします(^ ^)