この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

今回はアコギのメンテンナス本を紹介するよ。

- アコギのメンテナンス方法を知りたい

- プロ並みの知識を付けたい

- 本の中身を知りたい

ギターのメンテナンス方法を身につけたいと思っている人は多いです。

ネット上にも解説はありますが、プロが教える情報は少ないです。

今回の記事では、プロが教えるメンテナンス本について紹介しています。

記事を読むことで、「アコースティック・ギター・メンテナンスガイド〜プロの現場の調整術〜」の内容を知ることができます。

メリット

- プロ直伝の知識が身に付く

- 初心者から上級者まで学べる

- 文章・写真・図でわかりやすい

デメリット

- 文章量が多い

- マニアックすぎる

後にも先にも、これ以上のメンテナンス本はないです。

初心者から上級者まで使える、大ボリュームの内容となっています。

本書を読むことで、トラブルの判断能力、対応能力を身に付けることができます。

勘違いして欲しくないのは、メンテナンス=「修理」ではありません。

・修理

・トラブルを未然に防ぐ手入れ

・弾きやすいように調整する

是非、正しいメンテナンス方法と意味を学んでみてください。

メンテナンス本の決定版(永久保存版)と言っても過言ではないね。

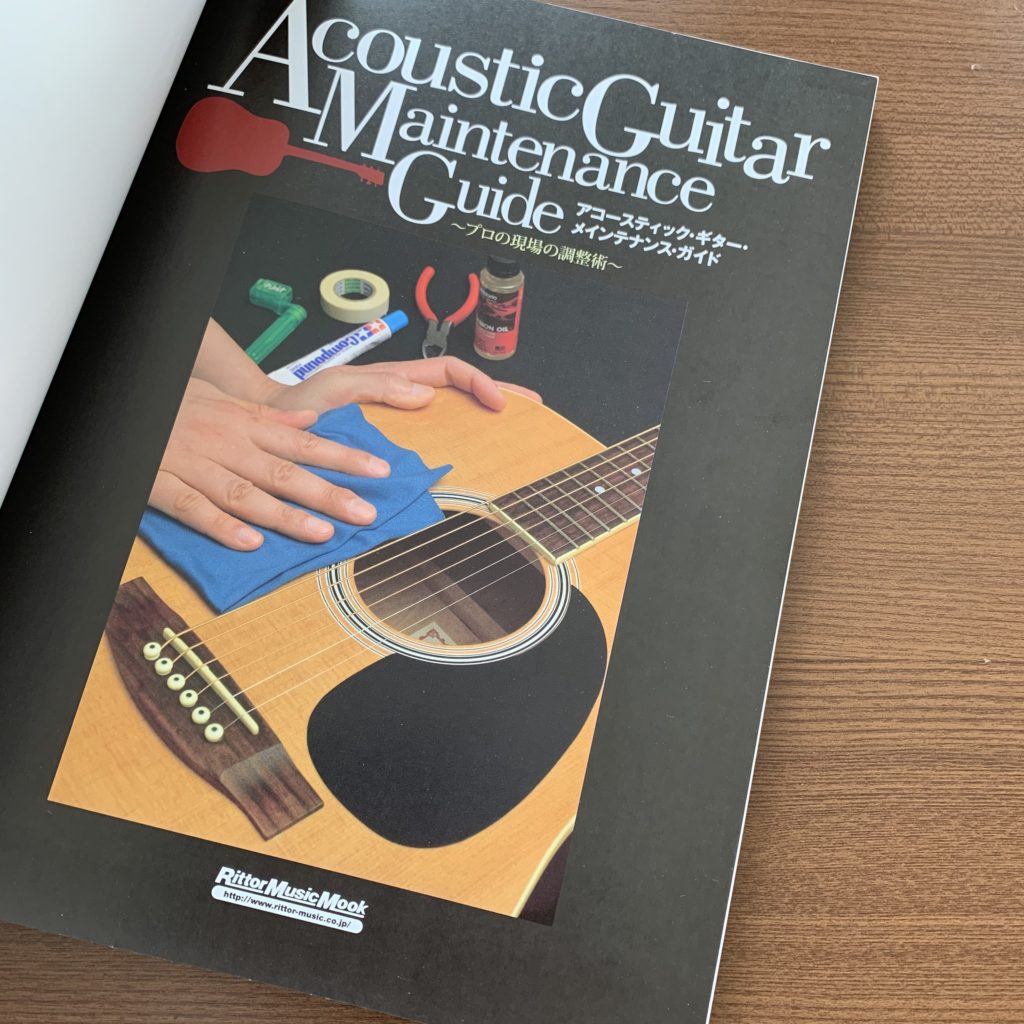

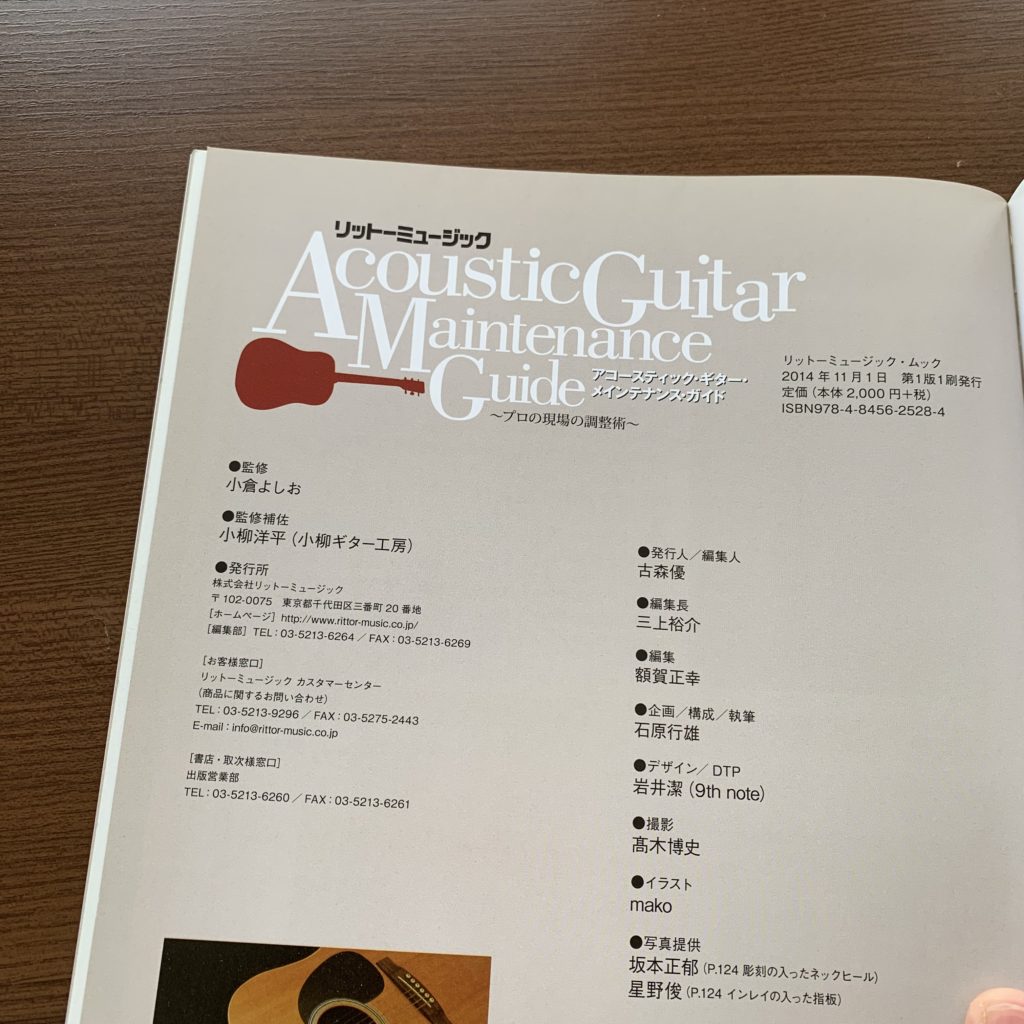

アコースティック・ギター・メンテナンスガイドの概要

出版社:リットーミュージック

ページ数:126P

価格:約2,400円

監修:小倉良男

※表紙の左上に「増補版」と記載されているのが新しい物になります。

楽器店の在庫によっては、まだ旧版を置いている可能性もあるため、違わないように注意してください。

小倉良男さんが全面監修した本になります。

アコギ好きの人なら、知っている人もいるはずです。

「アコースティック・ギター・マガジン」にも度々登場しています。

楽器メーカーへの開発アドバイスをするなど、ギター界にはなくてはならない人物です。

書籍の内容

- 第1章 愛機の総点検

- 第2章 プロの現場の弦交換

- 第3章 スタイル別/目的別セッティング

- 第4章 保管と運搬

- 第5章 目的別トラブルシューティング&モディファイのヒント集

増補版には「第6章 高く売るためのメインテナンス」が追加され、ページ数が126P→144Pに増えています。

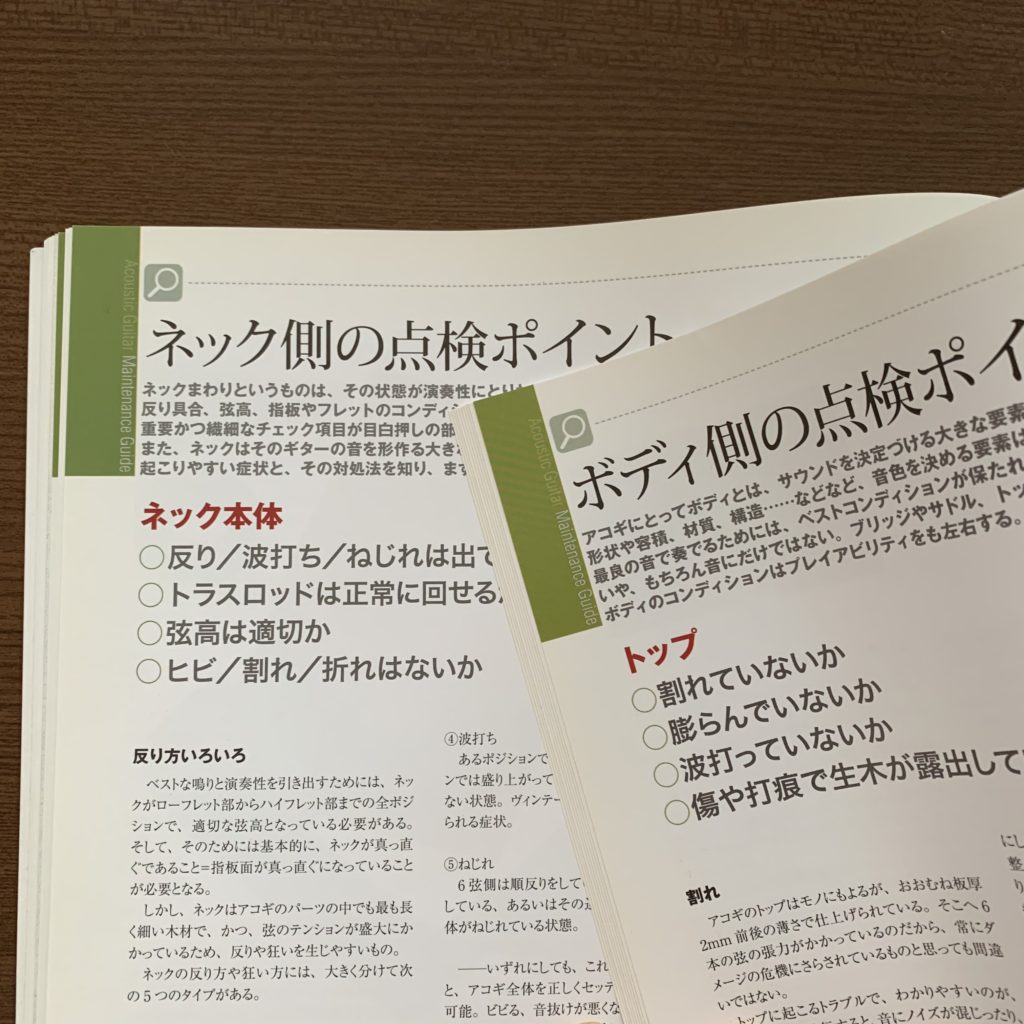

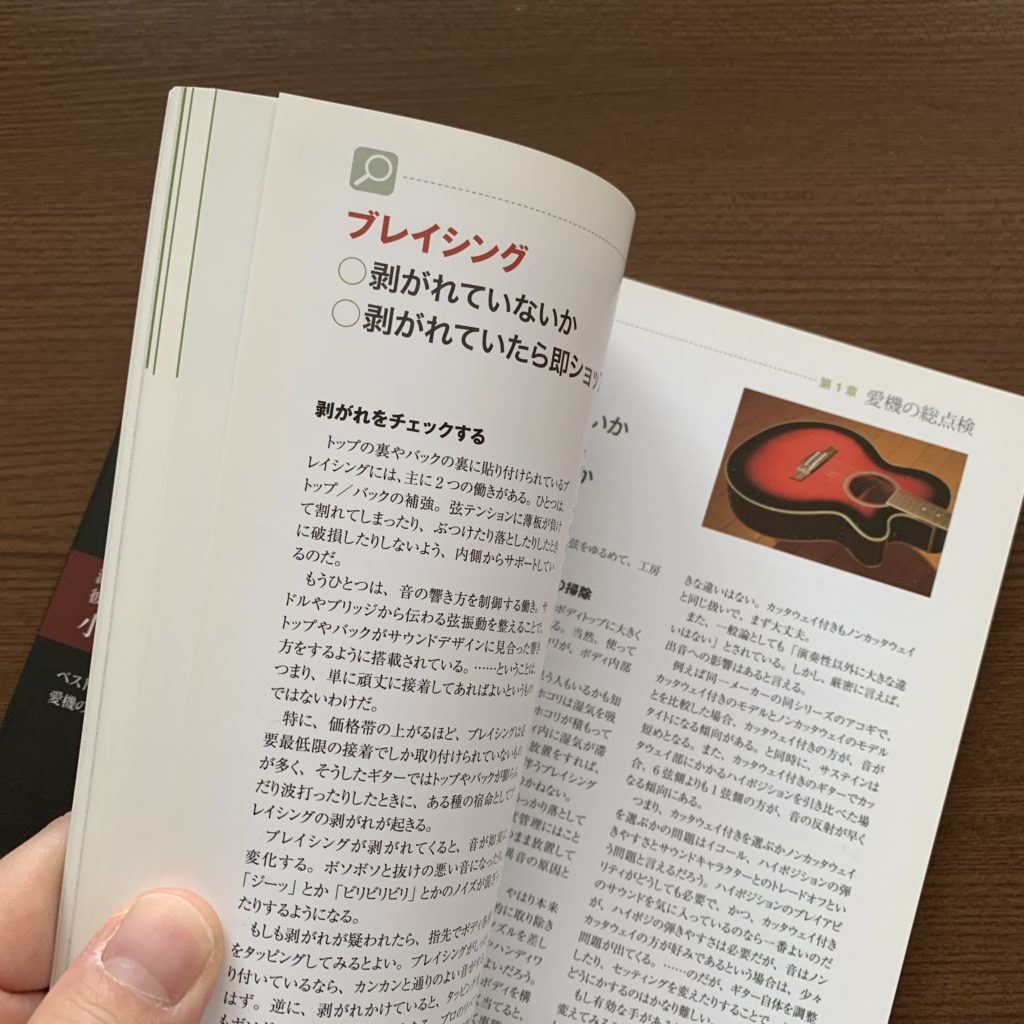

第1章 愛機の総点検

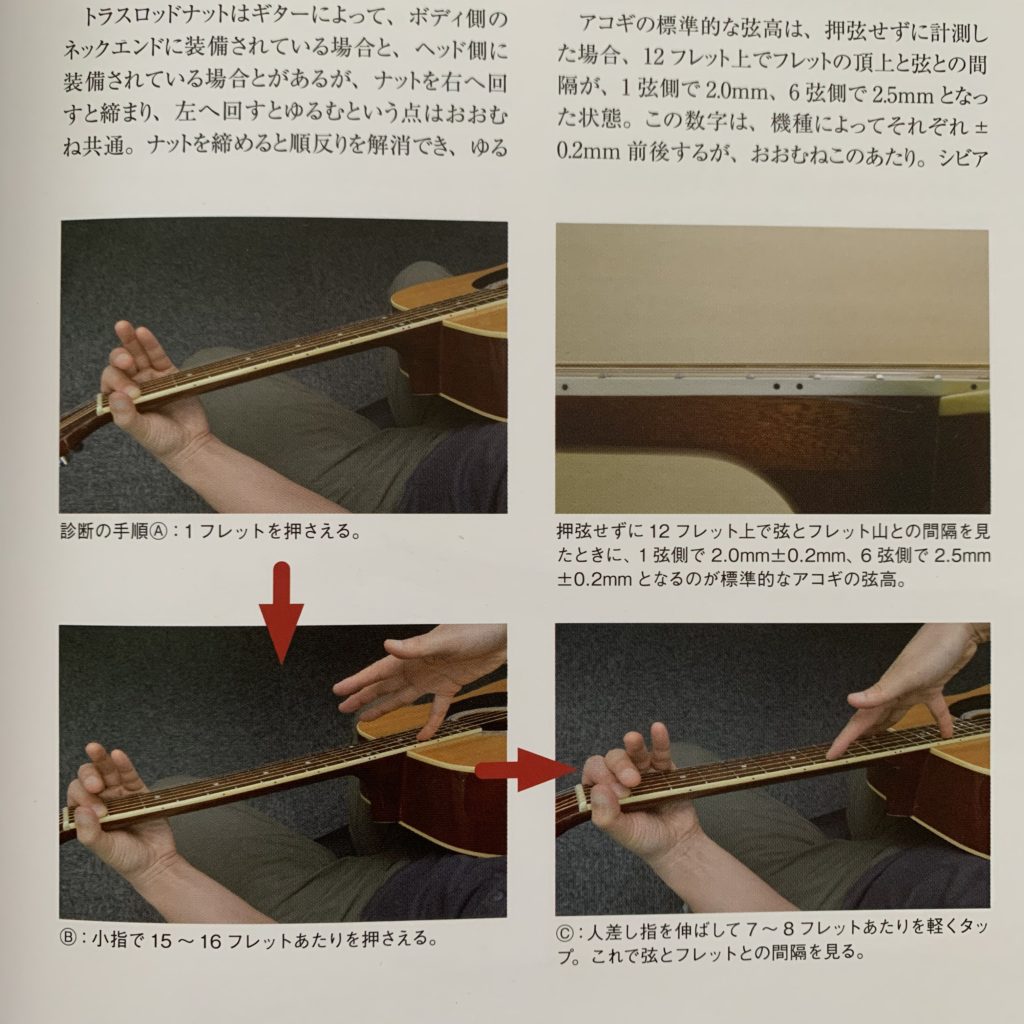

第1章は、各パーツの点検ポイントです。

この本の約半分を占めます。

・不具合の見つけ方

・放置するかすぐ直すか

・自分で直すか/プロに任せるか

・ネック/ナット/指板/フレット

・トップ/サイド/バック/ブレイシング

・ブリッジ/サドル/塗装

・電装系の点検

他多数

トラブルを未然に防ぐための知識

知識を付けることで、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。

各パーツの正常な状態を覚えて、いち早く違和感に気づけるようになってください。

トラブルの解決方法・調整方法

トラブルが見つかったら、次に解決方法です。

解決方法の内容は難しいですが、一通り読むだけでも勉強になります。

「自分で直すべきか」「プロに任せるべきか」どちらの選択肢を取るか判断できるようになるよ。

もう一段レベルアップ

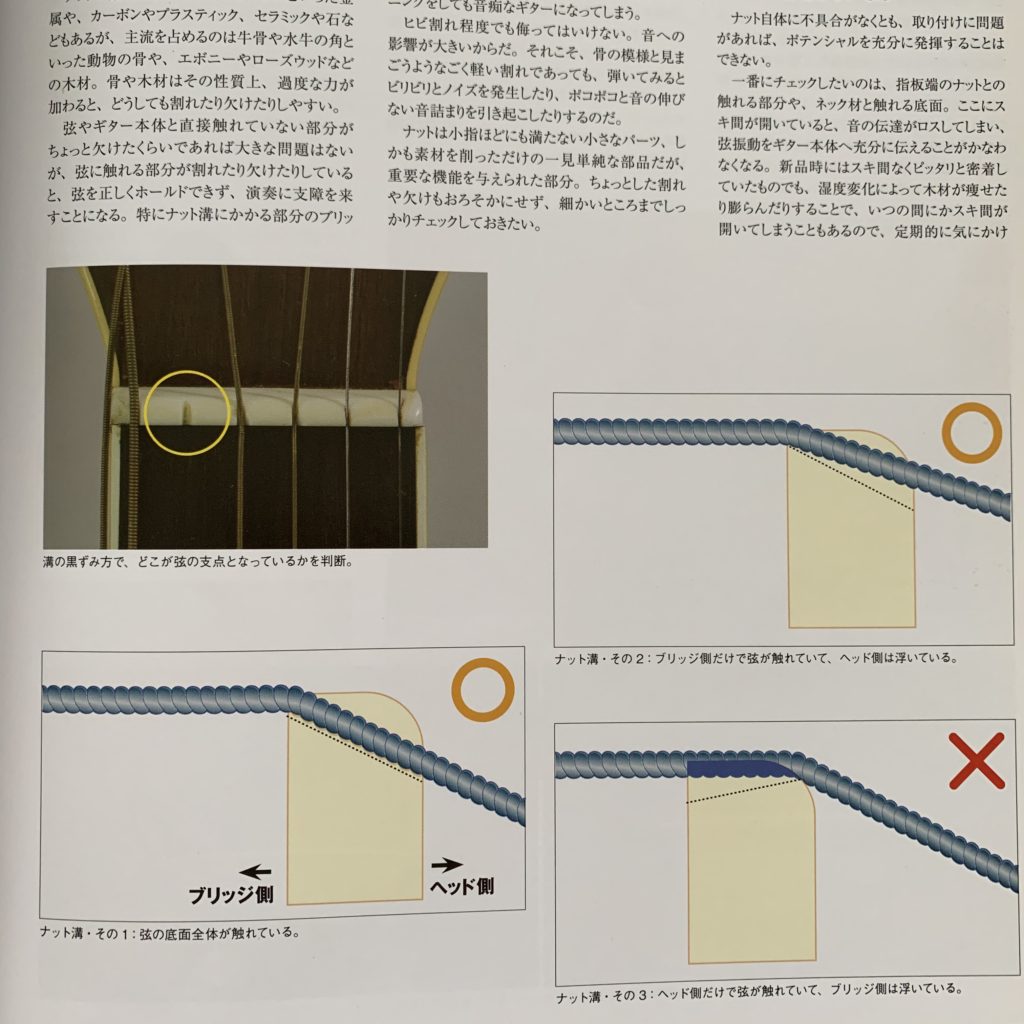

ギター好きの中には「ナット」や「サドル」を自分で削って調整する人もいます。

ナットやサドルは、弦と直接触れる部分のため「シビア」な調整が必要になります。

そのため知識がないと手を出しにくい部分です。

この本では調整の「入口」を解説してくれるので、これを機に挑戦しても良いかもしれません。

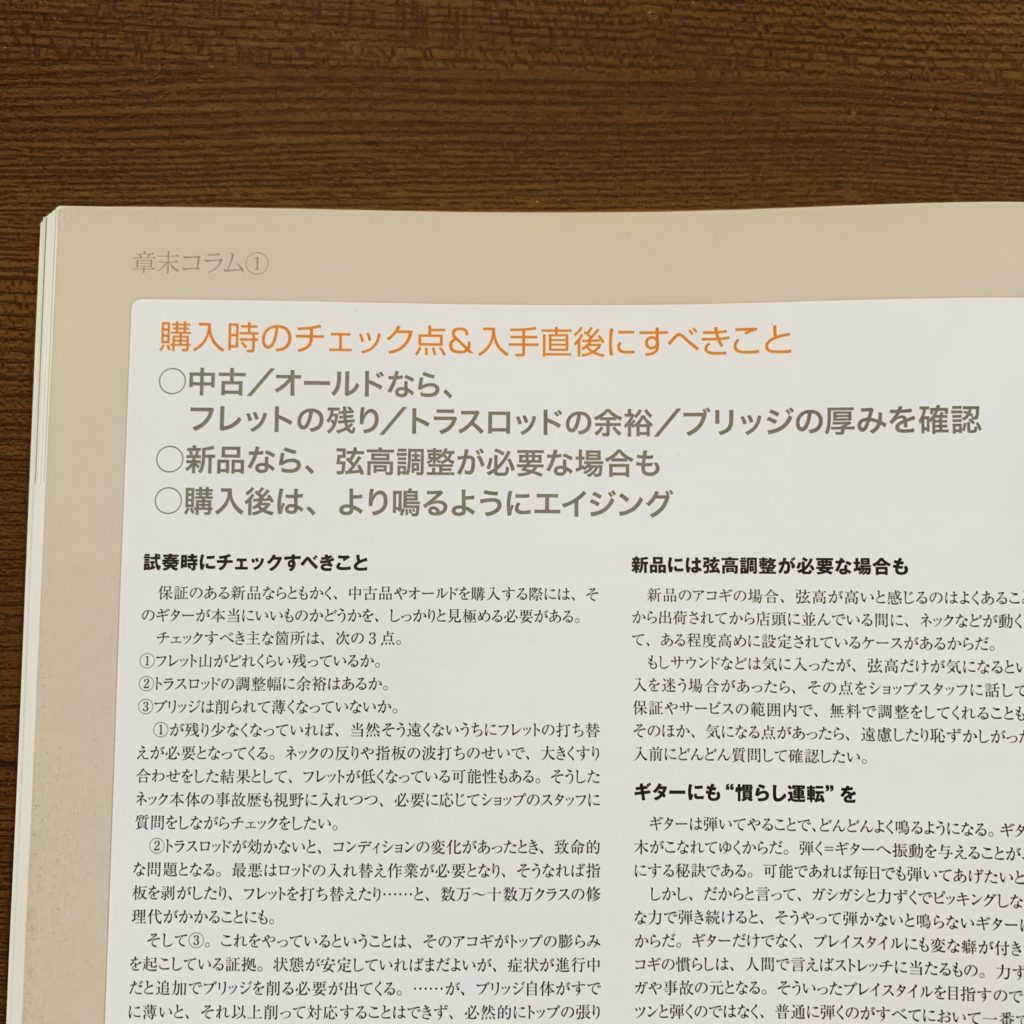

購入時のギター状態を知る

私が読んで欲しいのが、第1章、最後のページにある「購入時のチェック点&入手直後にすべきこと」です。

通販でギターを購入した場合は、初期セッティングで不具合があっても「今の状態」がギター本来のセッティングだと思い込んでしまう人がいます。

ギターは弾きやすいようにセッティングして使う楽器です。

新品・中古に関係なく、ギターを購入する際は完璧な状態だと思ってはダメです。

結果、弾きにくい理由で挫折する人が多いです。

これを防ぐためにも、最低限の知識を持つことが大事です。

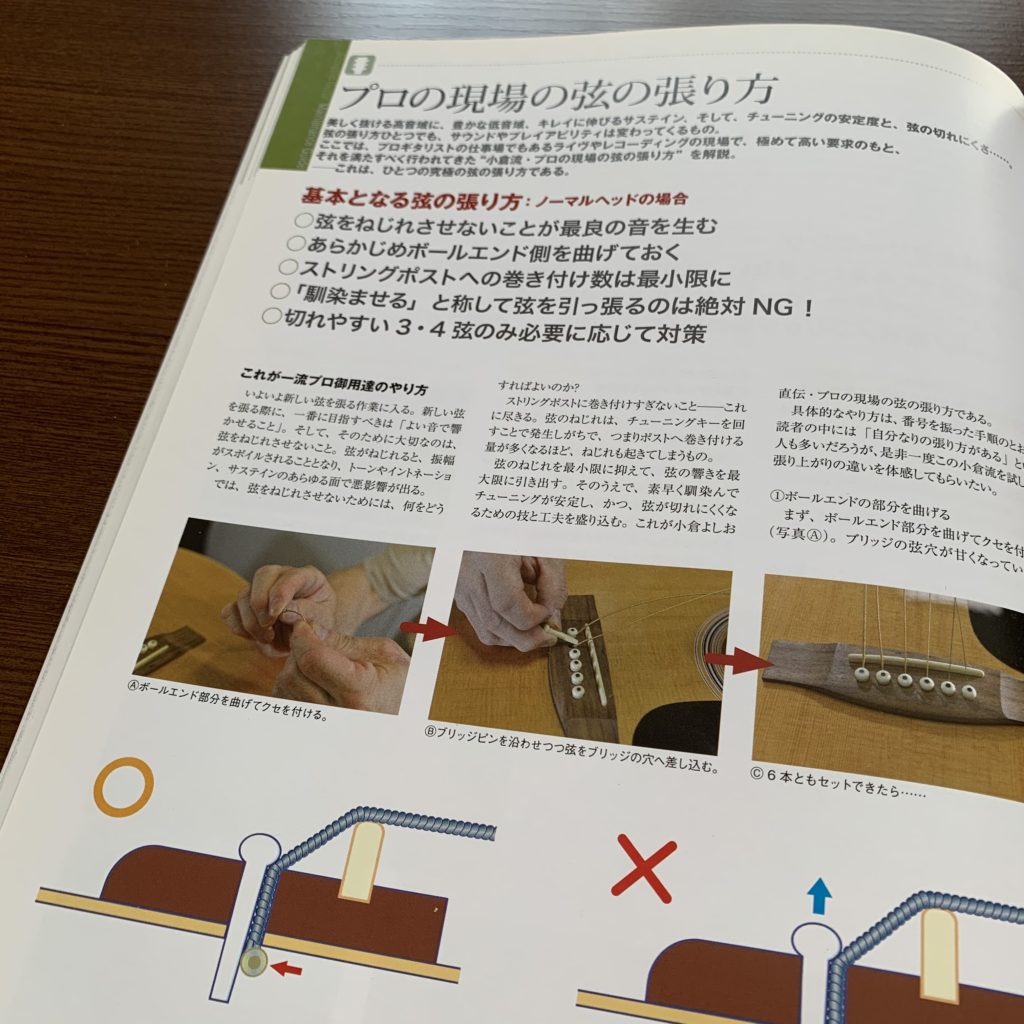

第2章 プロの現場の弦交換

第2章では弦について詳しく解説しています。

・交換時期の判断方法

・弦の選び方

・弦の張り方

・弦のゲージ(太さ)について

・ナット潤滑剤/指板潤滑は必要か

・チューニングの基本

他多数

ここは「初心者向け」の解説です。

ある程度ギターが弾ける人であれば、自分で弦を交換したり、それに必要なメンテナンスを知っているはずです。

初心者の人はここをよく読んでギター弦について勉強してみてください。

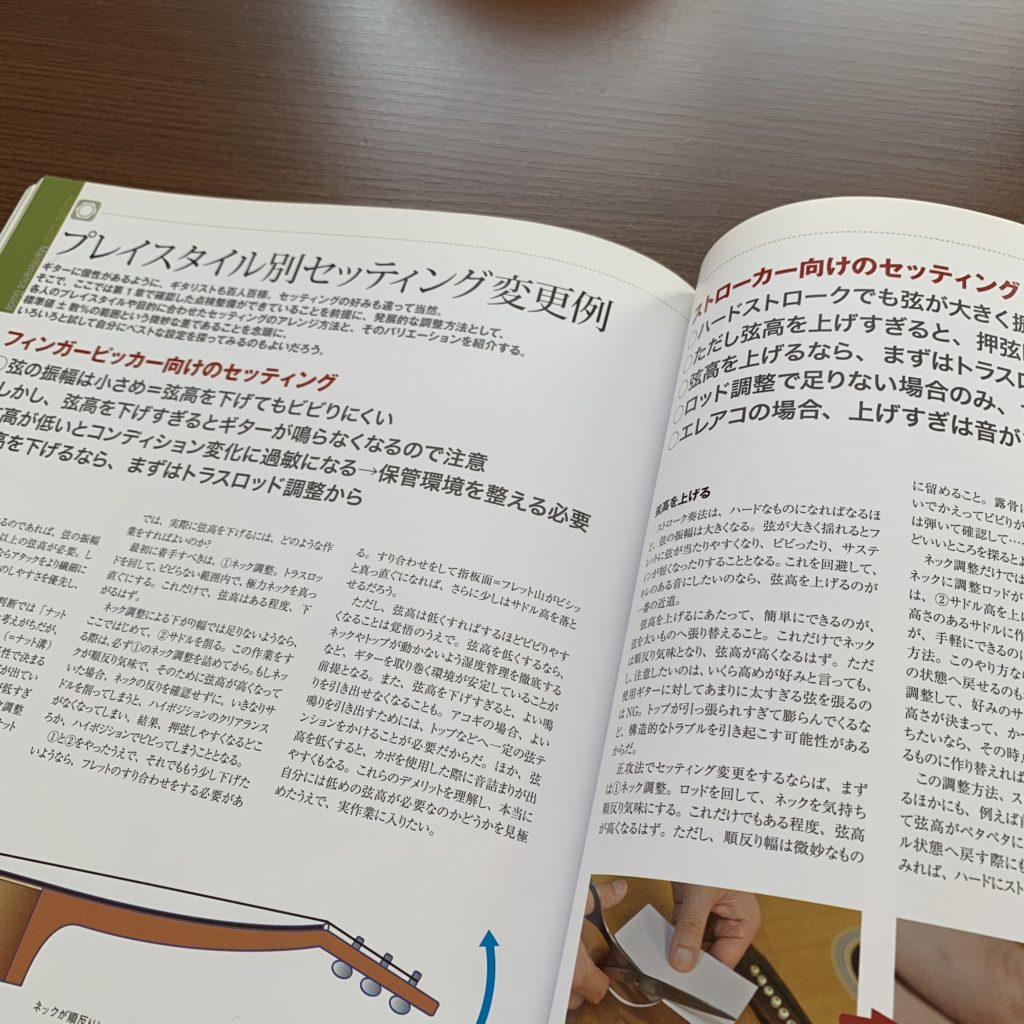

第3章 スタイル別/目的別セッティング

第3章では「スタイル別の弦高」の解説です。

・フィンガー向けのセッティング

・ストローク向けのセッティング

・早弾き向けのセッティング

・ストリートで演奏する場合

・バンドで演奏する場合

・ラインで録音する場合

・マイクで録音する場合

他多数

弾き語りとフィンガーピッキングスタイルは、演奏方法が異なるため、それに伴ったセッティングが必要になります。

速弾きをするのであれば、弦高をギリギリにセッティングすることで演奏性が向上します。

しかし演奏性が向上する反面、ギターの音量が下がります。

好みのセッティングに調整するということは、その反面デメリットも存在することを覚えておいてください。

各セッティングのメリットとデメリットを学ぶことができます。

ライン録り・マイク録音についての解説ですが「オマケ」程度に考えてください。

録音をする上での、最低限の解説になります。

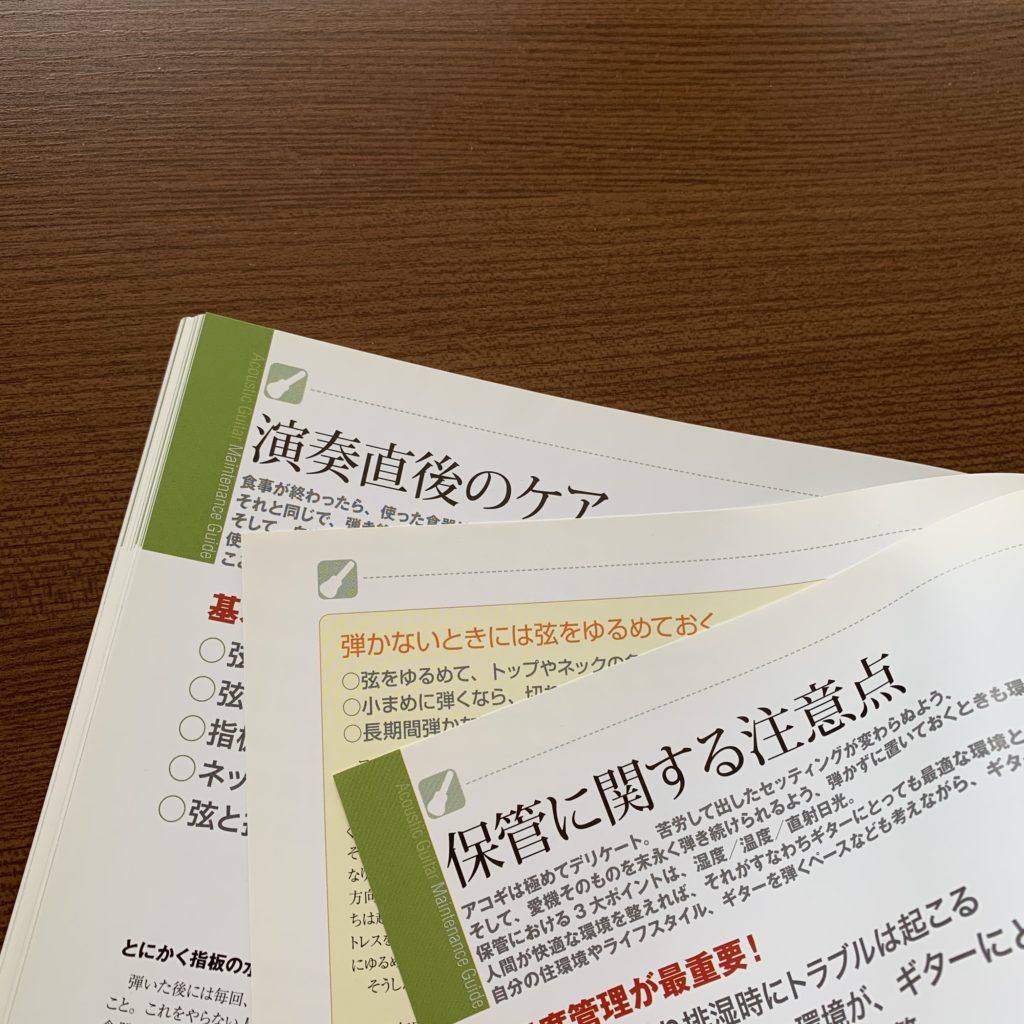

第4章 保管と運搬

第4章では、弾き終わった後のケア、保管方法、運搬について解説です。

・基本となる演奏後のケア

・ステージやスタジオで弾いた後は

・野外で弾くなら

・湿度管理はどうする?

・短期・長期保管の基礎知識

・スタンドへ立てておく場合

・ケースへ収めて保管する場合

・運搬にまつわる基礎知識

他多数

演奏後のケアと保管

アコースティックギターは全て「木」で出来ています。

木は水分を取り込んだり、吐き出したりする性質があります。

演奏後の汗(水分)をそのままにしたり、湿度が高い所に置きっ放しするということは「木が動く」ことになります。

結果、以下のトラブルにつながります。

・ネックが歪む

・フレットのバリが出る

・指板の割れ

・ボディの割れ

・ブレイシング剥がれ

・塗装の割れや白濁

・金属部品の錆び

・インレイ剥がれ

メンテナンスを行う上で、重要な所だよ。

運搬について

ネットを調べても解説がないのが「運搬」です。

ソフトケース、ハードケースによっても異なります。

最近はギターをネットで売買することがすごく多くなりました。

自分のギターを査定してもらう場合や遠方のリペア工房に送る場合などがあります。

それに伴い、破損や紛失の心配も出てきます。

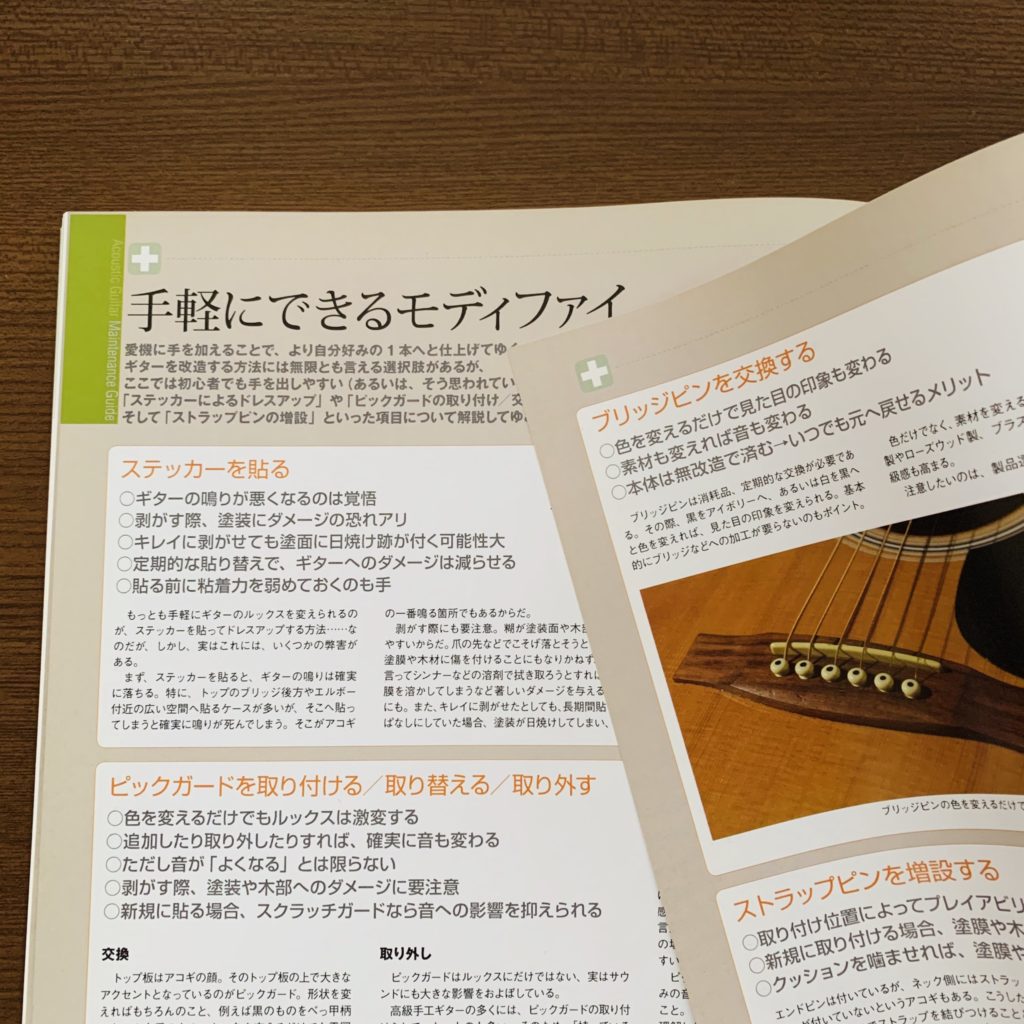

第5章 目的別トラブルシューティング&モディファイのヒント集

第5章はモディファイ(改造)の解説です。

・ステッカーを貼る

・ピックガードの交換

・チューニングキーの交換

・ブリッジピンを交換

・サスティンを伸ばしたい

他多数

改造のやり方と言うより、あくまで「こんなのがあるよ」の紹介です。

実際の作業手順はありません。

中級者であれば知っている事が多い内容です。

第6章 高く売るためのメンテナンス(増補版)

第6章は高く売るための解説です。

2023年に販売された「増補版」に追加された内容になります。

・売り先を絞り込む

・できるだけ購入時の状態に戻す

・査定額アップの秘訣

・各部の点検とクリーニング

・最後の弦交換とセッティング

・純正付属品について

他多数

ギターを買ったり、売ったりを繰り返す人は必見です。

少しのメンテナンスで、査定額が上がる可能性があります。

書籍をレビュー

メンテナンスをやる意味

自分でする意味

この一文を読むだけでも、この1冊の価値があります。

最初から誰かの力を頼るのではなく「やれることはまずは自分でやってみる」という考えを改めて気付かせてくれます。

・自分で修理する時間があるなら、お金を出して早く直してもらいたい

・メンテンスで失敗したくない

・高級ギターだから手を出すのがこわい

・ギターを1本しか持っていないので早く直して弾きたい

以上の気持ちもわかりますが、自分でメンテナンスした方が、楽器に愛着が湧きます。

内容は大ボリューム

内容は、他の書籍には無い濃さです。

これまで「アコーステック・ギター・マガジン」に、メンテナンス記事はたくさん掲載されていました。

しかし、どの本に、どの解説があったかというのは、覚えていません。

本書は、完全に新規に書かれた内容で、メンテナンスに特化した1冊です。

アコーステック・ギター・マガジンを全巻持っている人でも、満足できる内容だよ。

読みやすさ

実写・イラスト・文字から構成されているため理解しやすいです。

ただし、ページによっては、文字数が多いため読むのが大変です。

オススメの使い方

片っ端から全部読んで行くと、疲れて読まなくなります。

普段、ギターを演奏していて、何らかの違和感を感じた時に参考書として使うのがオススメです。

・乾燥時のメンテナンスは?

・チューニングが合わない場合は?

・なんか音がビビリるような気がする?

・弦の交換時の注意ってなんだっけ?

ネットで検索すれば簡単に答えは出ますが、他の情報との一番の違いは「解説がプロ直伝」ということです。

本書が全て正しいとは言いませんが、ネット上に溢れている情報からたくさん集めるより、圧倒的に「早く正確な情報」を得ることができます。

まとめ

メリット

- プロ直伝の知識が身に付く

- 初心者から上級者まで学べる

- 文章・写真・図でわかりやすい

デメリット

- 文章量が多い

- マニアックすぎる

後にも先にも、これ以上のメンテナンス本はないです。

初心者から上級者まで使える、大ボリュームの内容となっています。

本書を読むことで、トラブルの判断能力、対応能力を身に付けることができます。

勘違いして欲しくないのは、メンテナンス=「修理」ではありません。

・修理

・トラブルを未然に防ぐ手入れ

・弾きやすいように調整する

是非、正しいメンテナンス方法と意味を学んでみてください。

アコギを演奏する人は、見る価値がある一冊だよ。

【YouTubuで大人気 瀧澤克成】初心者にオススメの教則本をレビュー

【YouTubuで大人気 瀧澤克成】初心者にオススメの教則本をレビュー

こんばんは~

ね、ね、ね、すごいでしょこの本!!

僕もメンテについて何か書いたりするときは

この本の受け売りであることが多いです(笑)

全部を書いてあるとおりにするのは難しいかもですが

困ったときに頼りになる本が手元にあるっているのは

なんだか安心ですね~

ziziさん こんばんは

この本は読み応えあって凄い本ですね!

本当に皆んなにオススメしたい1冊です。

私も今後のブログ内のメンテンス記事はこれが基盤になるのは間違いないです。

もりそうさん、こんにちは

先日うちのブログでカポの話が出てP-6Nをおすすめしたところでしたが

なんか気になってしまいPAGE CAPO P-6N仕入れてみました

まだ買ってなければ良いのですが(笑)

P-6N・・やや問題有りかなあと思える点があります

一応記事にしてみましたが公開がだいぶん先になりそうなので

下書きの画像を以下にアップしました

http://souto-p.com/P-6N.jpg

ご参考になれば幸いです!!!

ziziさん こんばんは!

まだ買ってません(笑)

これは興味深い記事!

しかし、何かしら問題がありそうな感じですね。

本当に近いういちに購入を考えていたので、これは一度ストップかな…

本アップを楽しみにしています(^ ^)