この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

- 初心者でもできる湿度管理を知りたい

- 季節ごとの湿度変化に悩んでいる

- 湿度調整剤の選び方を知りたい

ギターの湿度管理はできていますか?

特にアコースティックギターは繊細な楽器であり、湿度の影響を受けやすいです。

湿度が低すぎると乾燥によるひび割れやネックの反りが発生し、高すぎると音色が鈍り、カビのリスクも生まれます。

梅雨や冬は湿度が不安定になりがちなので、注意が必要です。

この記事を読むことで、理想的な湿度と温度の範囲、季節ごとの対策、初心者でも簡単に実践できるアイテムを知ることができます。

大前提として、湿度管理は過度に神経質になる必要はなく、自分がやれる範囲で無理なく続けることが大事です。

湿度がギターに与える影響

- 指板・ボディ・塗装の割れ

- ネックの反り

- フレットのバリ

- 木材剥がれ

- カビの発生

湿度不足(乾燥)

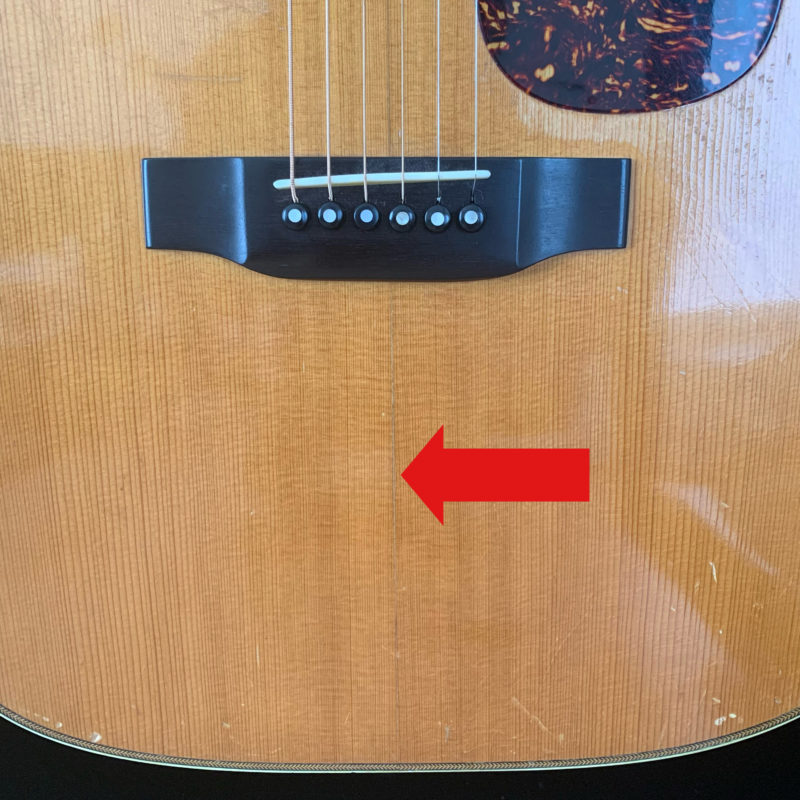

ボディトップの割れ

画像の矢印を見ると、縦線が入っているのが分かります。

これが、ギターにとって深刻なダメージの一つであるボディの「トップ割れ」です。

湿度が低い環境で発生しやすい現象です。

ギターの主な素材である木材は乾燥すると収縮し、最終的にひび割れや大きな割れに繋がることがあります。

特にトップ材が「単板」のギターに発生することが多いです。

単板とは?

ギターのトップ材には「単板」と「合板」があり、単板は1枚の木材から作られ、音の振動が豊かで繊細とされます。

合板は複数の木材を接着して作り、耐久性が高いですが安価で、単板に比べて音が響きにくいと言われています。

一昔前までは、単板は高級ギターに使われていましたが、近年は安価なギターでもトップだけ単板という仕様が増えています。

適正な湿度になると割れは塞がりますが、プロに修理してもらう必要があります。

修理方法として、これ以上割れが広がらないように、ボディ裏側からパッチ止めを行うことが多いです。

見た目は綺麗に修復できるけど、一度割れたものは、完全には戻らないよ…

塗装の割れ

乾燥状態が続くと、ギターの「塗装割れ」が発生することがあります。

塗装割れとは、ギターの表面を覆う塗装層がひび割れる現象で、特に急激な湿度や温度変化が原因となります。

木材は湿度の変化で膨張・収縮しますが、塗装はその動きに完全には追従できません。

その結果、塗装に亀裂が生じることがあります。

高級ギターは音の響きを良くするために、とにかく薄い塗装仕上げになっており、気を遣う必要があります。

代表的なのは「ラッカー塗装」のギターです。

ラッカー塗装とは?

正式名称:ニトロセルロースラッカー

塗装が薄いので、音の「鳴り」が良いとされますが、施工に手間がかかるため、高級ギターに使われることが多いです。

とてもデリケートな塗装のため、取り扱いが難しいとされています。

温度や湿度などで白濁したり、ゴムと化学反応を起こし、ゴム焼け(黒くなる)することがあります。

塗装割れ自体は音色に直接影響を与えませんが、見た目が悪くなり、将来的に木材自体がダメージを受けるリスクもあります。

人によっては、バリバリに入った「塗装割れ」のルックスが好きな人もいますが、ギターの状態としては好ましくありません。

ギターを手放す時に、ギターの状態がマイナス評価される項目の一つです。

個人的に、塗装割れしているヴィンテージは貫禄があってカッコいいよね。

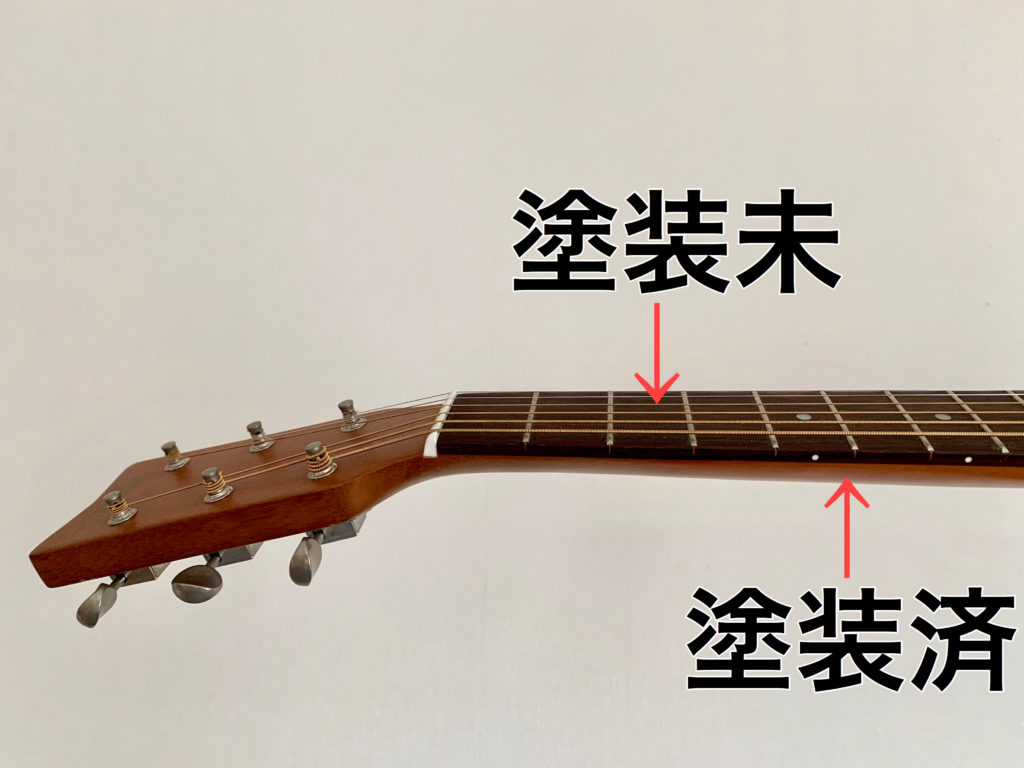

指板痩せ・フレットのバリ発生

※画像は正常時です。

乾燥が続くと「指板痩せ」や「フレットのバリ」といった問題が発生することがあります。

「指板痩せ」とは、指板の木材が乾燥することで収縮し、表面がやせ細った状態になる現象です。

アコースティックギターの指板は主に、塗装されていないローズウッドやエボニーのため、湿度の影響を受けやすい場所になります。

これにより、フレットが浮いたり、ネック全体の安定性が損なわれる場合があります。

「フレットのバリ」は、乾燥によって指板が縮む結果、フレットの端が指板から突き出し、手に引っかかるようになります。

演奏時(コードチェンジ・スライド)に引っかかりを感じたり、無理して練習すると、擦れて痛みが出ます。

このような事例が出てきたら、指板が乾燥している証拠なので注意してください。

保湿対策として「指板オイルを使う」ことです。

弦高がいつもより高くなったり、フレットに引っかかりを感じたら要注意だよ。

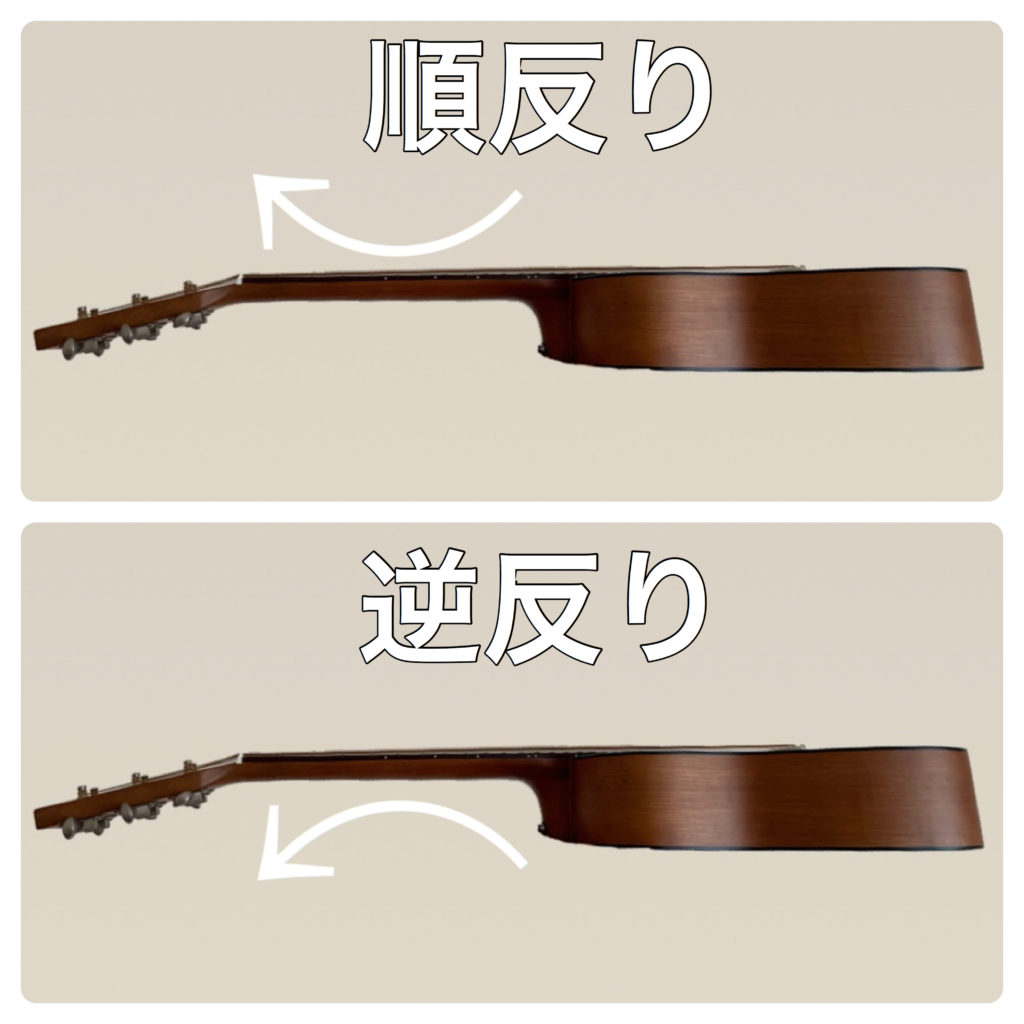

ネックの反り(順反り)

乾燥することで、「ネックの反り」が発生することがあります。

木材が乾燥して収縮するため、「順反り」で弦高が高くなり、演奏性が悪くなります。

初心者の場合、弾きにくいことで挫折の原因にもなります。

注意しなければならないのは、乾燥時にネックが反ったからと言って、ネック調整をしないことです。

※ギターによっては、ネックの中に入っているトラスロッドで調整可能です。

トラスロッドが入っていないギターもあります。

仮に、すぐ調整してしまうと、適正な湿度に戻った時に、逆にネック状態がおかしくなります。

乾燥により順反りした場合、適正な湿度にしてあげるとネック状態は自然と戻ります。

いずれの場合も、弦高が適切でなくなり、フレットのビビりや音程の不安定さにつながることがあります。

適正な弦高状態の時に計測し、基準値・目安を把握しておくことで、何か違和感を覚えた時に比較しやすくなります。

ギターというのは、ほとんどの箇所が塗装でコーティングされています。

塗装されていないのが、ローズウッドやエボニー指板になります。

メイプル指板の場合はコーティングされていることがほとんどですが、アコースティックギターでメイプル指板はほぼありません。

指板は木が剥き出しなので、湿気を吸うことで膨張し、ネックが反る原因になります。

指板が乗っているネック裏は、コーティングされているので湿気に強く膨張しません。

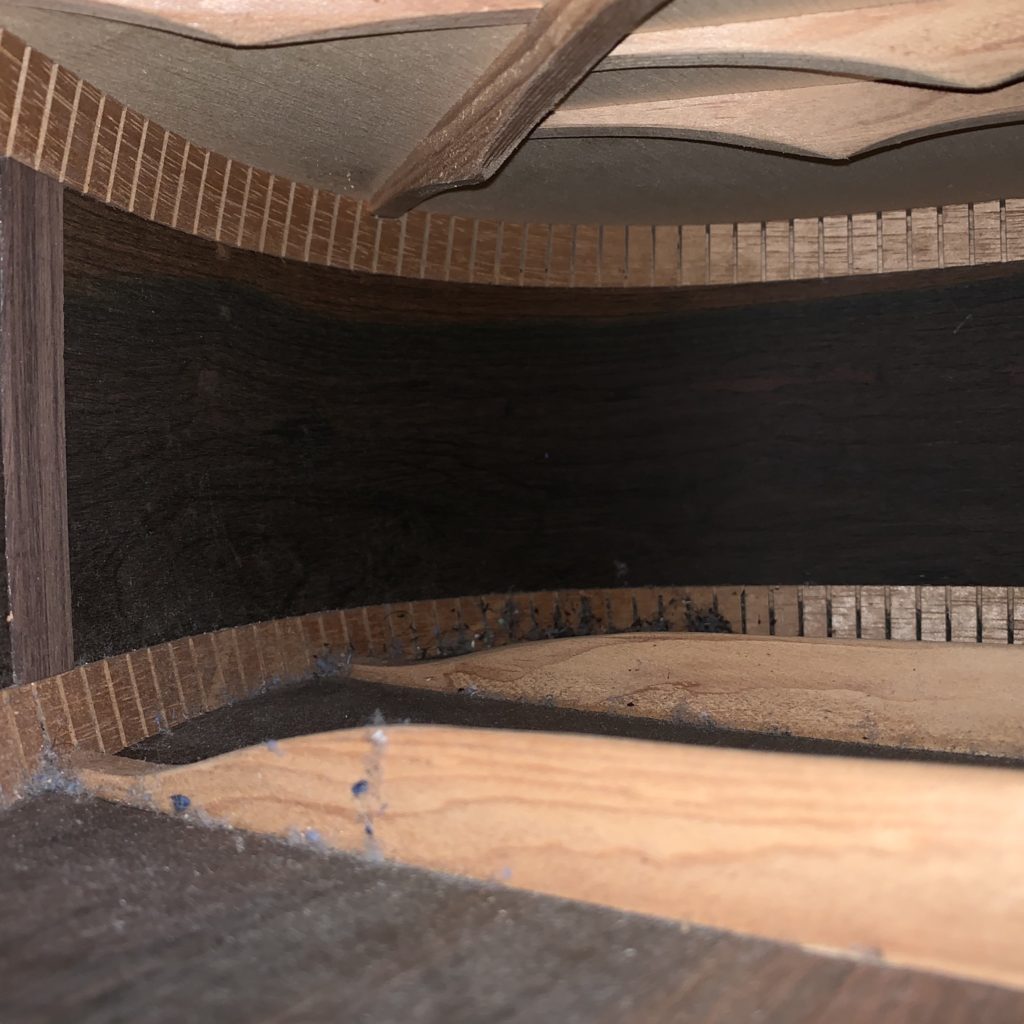

ブレイシング剥がれ

ブレイシングは、ギターの内部でボディを支え、強度を高めると同時に音色を形作る重要な構造ですが、湿度変化に弱い部分でもあります。

木材が乾燥して収縮し、接着剤の結合力が弱まることで「ブレイシング剥がれ」が発生します。

逆に、湿度が高すぎる環境では、木材が膨張し、接合部に過剰な負荷がかかり、同様に「ブレイシング剥がれ」が生じる場合もあります。

ブレイシングが剥がれると、ボディの共振が変化して音色が悪化したり、ボディ全体の強度が低下することになります。

また、音がうまく伝わらないため「ボワン」と、こもった様な鈍い音になります。

ブレイシング剥がれは素人では直せません。

楽器店に持ち込んで、プロのリペアマンに修理してもうらう必要があります。

湿度過剰(高湿度)

ネックの反り(逆反り)

上記の「ネックの反り(順反り)」とは逆で、湿度が高すぎる環境では、木材が膨張し、逆反りが発生します。

普段より弦高が低くなったと感じたら、逆反り傾向にあると思ってください。

ブリッジ剥がれ

トップ(木材)が水分を吸って膨らむと、ブリッジが剥がれるトラブルが発生します。

ブリッジは、トップ材に対して平行に取り付けてあるため、トップが膨らんだことで、剥がれやすくなります。

画像のように、ブリッジとボディに隙間が生まれると、音(振動)がうまく伝わらないため「ボワン」と、こもった様な鈍い音になります。

本来ギターが持っているポテンシャルを発揮できなくなるため、早急に対処した方がいいです。

金属パーツのサビ

金属パーツが多いエレキギターは特に注意が必要です。

アコースティックギターの場合、金属パーツが使われているのは「フレット」と「ペグ」です。

特にフレットが錆びると、ポジション移動やスライドなどがしにくなど演奏性に大きく影響します。

サビは弦に移り、劣化を早める原因にもなるため、定期的にサビを取るメンテナンスをすることをオススメします。

アコースティックギターでもエレアコ化している場合は、ピックアップのパーツやエンドピンジャックが錆びやすいので注意してください。

音の鈍化

湿度が高いと「音の鈍化」という問題が発生することがあります。

木材が水分を吸収して重くなることで、音の響きが減少し、クリアさや伸びのない「鈍い音」になります。

音が前に響かないような、サウンドホール周辺で音が停滞しているような感覚です。

ギターの練習をしていてもなんか楽しくない気持ちになります。

カビの発生

湿度が過剰に高い環境にギターを置くと、「カビの発生」という深刻な問題が起こることがあります。

湿度が70%を超える状態が続くと、ギター内部や表面にカビが繁殖しやすくなります。

特にアコースティックギターの内部は塗装されていないため、注意が必要です。

木材や布製のギグバッグ、ギターケース内は湿気を溜め込みやすく、カビの温床となることがあります。

カビが発生すると、見た目の汚れだけでなく、木材が劣化したり、接着部分が弱くなったりする可能性があります。

カビの匂いがギターやケースに染み付くと、取り除くのが難しくなることもあります。

定期的にケースを開けて空気を入れ替えることも大切です。

ケースに入れておけば安心という考えはNGだよ。

最適な湿度と温度の範囲

理想的な湿度:40%~60%

ギターを良好な状態で保つために、理想的な湿度は40%~60%とされています。

この範囲は、ギターの主要素材である木材が適切な水分量を維持できる環境であり、楽器の耐久性や音色を守る上で重要です。

湿度が40%を下回ると、木材が乾燥して収縮し、指板の痩せ、ボディや指板の割れ、フレットのバリが発生しやすくなります。

一方、湿度が60%を超えると、木材が膨張し、音が鈍くなる、カビが発生する、接着部分が弱くなるといった問題が生じる可能性があります。

湿度を適切に管理するためには、湿度計を使って環境を常に確認し、必要に応じて加湿器や除湿器を使用することが必要です。

理想的な温度:20℃~25℃

ギター管理の理想的な温度は20℃~25℃とされています。

この範囲は、木材や接着剤に過度な負担をかけることなく、楽器の安定性を維持できる環境です。

夏の暑い時期になると、ギターの塗装とハードケース内の素材が反応して張り付く場合があります。

急激な変化には要注意

季節の変わる時期に、人が体調を崩すのと同じで、ギターにも負担が掛かっています。

湿度、温度共に徐々に変化していくのは仕方ないのですが、急な上下の変化には注意してください。

特に寒い部屋から暖かい部屋に入って、ギターケースから一気に出すと木材が割れたり、結露する場合があります。

廊下に少し置いておく、ギターケースを少し開けておくなど、今から弾く環境に“慣らして”から出すのが懸命です。

ただし、スタジオに行って使用時間が限られているため、待ってられないというのも実際あります。

その場合は、ギターのことを考えて5〜10分でいいので“慣らし”をしてから出してみてください。

人が過ごしやすい環境と同じということだね。

ペットを飼っている人は、壊される心配がなけば同じ部屋に置いておくのがいいよ。

湿度管理に必要なアイテム

湿度管理アイテムは、使い切りタイプや、水分を追加すれば繰り返し使える物など様々です。

多くの人は途中でめんどくさくなり、いつの間にか辞めてしまうことが多いです。

大事なのは“継続”して行うことです。

継続が難しい場合は、乾燥時期や梅雨の時期だけでもやってみてね。

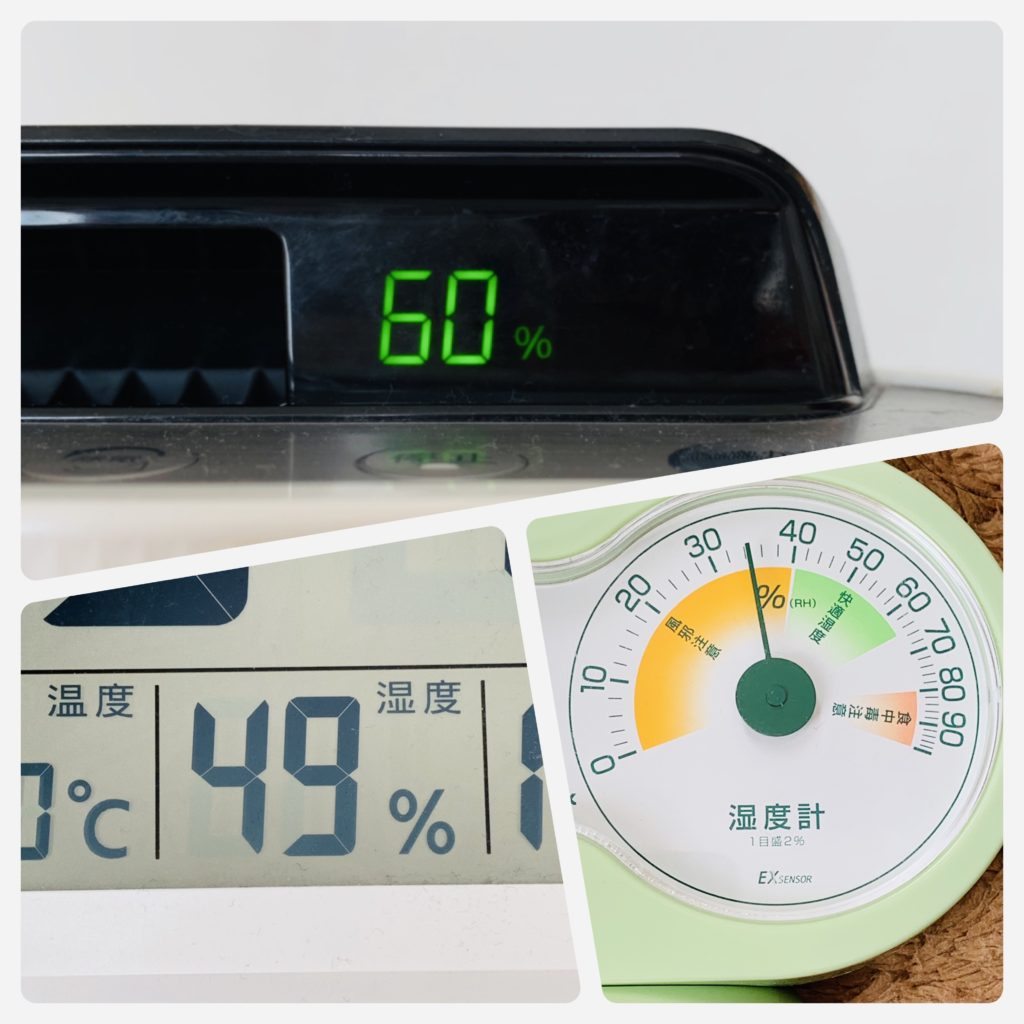

湿度計と温度計

ギターの管理を適切に行うため、湿度計と温度計を準備してください。

どのような物でもOKです。

湿度計は、空気中の湿度を測定し、ギターに適した湿度範囲(40%~60%)を保つための目安となります。

温度計は、理想的な温度範囲(20℃~25℃)を確認し、急激な温度変化を防ぐために役立ちます。

ギターをケース内で保管する場合、ケース内に設置可能な小型の湿度・温度計を使用すると、内部環境を細かく管理できます。

デジタルタイプの計器は、湿度や温度を同時に測れるものが多く、正確で見やすい表示が特徴です。

湿度や温度は季節や天候によって大きく変化するため、日常的に数値をチェックする習慣が大切です。

加湿器と除湿剤

ギターの湿度管理には、室内の湿度を適正な範囲(40%~60%)に保つために、環境に応じた加湿器と除湿器の活用が重要です。

乾燥が気になる冬場やエアコン使用時には加湿器を使用します。

加湿器は部屋全体の湿度を均一に保つことができるため、ギターが置かれている空間の湿度を安定させるのに効果的です。

除湿器は、湿度が高い環境でギターを守るために役立ちます。

特に梅雨や夏場など湿度が60%を超える時期に使用すると効果的です。

加湿や除湿を行う際は、湿度計で数値を確認しながら調整を行うことで、過剰な加湿や乾燥を防ぎ、ギターを良好な状態に保つことができます。

ギターケース

素材によって、通気性が良いもの、密閉度が高いものなど様々なケースがあります。

大前提として、ケース内に入れておけば大丈夫という考えは捨ててください。

また演奏後は、指板やボディに付いた汗を拭き取り、ケースに入れるのが基本です。

できれば数ヶ月に1回ケースから出して、ケース内の換気をしてください。

ケースに入れる湿度調整アイテム

GUITAR BREATH2(繰り返し使用可)

GUITAR BREATH2は、多くの楽器店で使用されている製品です。

ギターのサウンドホールに取り付けられているのを、見たことがあるはずです。

湿度に応じで、水分を吸ったり、吐き出し、ギター内部の湿度を調整してくれます。

GUITAR BREATH2は、他の湿度調整材とは違い、使い切りではありません。

水分を含ませれば、何度でも繰り返し使用できるのが最大の特徴です。

ドライキーパー H-95(使いりきり)

ドライキーパーはケース内で使用するための製品です。

湿度に応じで、水分を吸ったり、吐き出し、ケース内の湿度を調整してくれます。

脱臭効果もあります。

ケース内のヘッドスペースに入れて使います。

実店舗では、2個入りで約1,000円で購入できます。

1個あたり約6ヶ月の使い切りタイプです。

ケースに入れるだけから、初心者やめんどくさがりの人にオススメだよ。

指板コーティング

ローズウッドやエボニー材の指板はコーティングされていないため、乾燥の影響を直で受けます。

※メイプル指板はコーティングされているのでオイル使用は不要です。

指板オイルを使うことで、乾燥防止、余計な水分の吸収を防止することができます。

1ヶ月に1回程度で十分なので、弦交換と同じタイミングで行うのがオススメです。

指板オイルはどれを使う?

指板オイルは、天然オイル、石油系オイル、オーガニックオイルなど無数にあり、どれを選ぶか悩みます。

基本的に自分の好み(メーカー・成分・におい)でOKです。

楽器店で販売されている物であれば、間違いありません。

もし悩んだ場合やこだわりがなければ、オレンジオイルを使用してください。

汚れ落としと保湿のバランスが良いので1本で完結できます。

弦コーティング

コーティング弦であれば、湿気や手汗に強いですが、ノンコーティング弦は錆びやすです。

錆びやすくても、生弦の鳴りがいいことから、愛用者も多いです。

少しでも弦を持たせるために、「指板オイル」がオススメです。

指板潤滑剤となっていますが、弦に直接塗ったり、吹きかけることで弦の寿命を伸ばすことができます。

季節ごとの湿度管理のポイント

梅雨や夏:湿気対策

- 除湿機を使う

- 湿度調整材を使う

- 指板保湿剤を使う

- 演奏後はこまめに水分を拭き取る

- 風通しの良い場所にギターを置く

梅雨や夏は湿度が高く、ギターに悪影響を及ぼす可能性があるため、適切な湿気対策が重要です。

部屋全体の湿度を管理するために除湿器を使用し、40%~60%の適正範囲に保つようにしましょう。

湿度が高い環境では、指板が乾燥しにくくなるため、指板オイルを定期的に使用して保護することもオススメです。

演奏後は、ギターに付着した手汗や湿気を柔らかい布で丁寧に拭き取り、錆や劣化を防ぎましょう。

ギターを保管する際は風通しの良い場所に置き、湿気がこもらないようにすることが重要です。

冬:乾燥対策

- 加湿機を使う

- 湿度調整材を使う

- 指板保湿剤を使う

冬は湿度が低下しやすく、ギターにとって乾燥によるダメージが懸念される季節です。

適切な対策を講じることで、ギターを良好な状態に保つことができます。

ギターの保管には湿度調整材を活用し、ケース内の湿度を40%~60%の適正範囲に維持しましょう。

乾燥により指板が縮んでひび割れやフレットのバリが発生することを防ぐために、指板オイルを定期的に塗ることをオススメします。

ギターを保管する際はハードケースを使用することで、外部の乾燥した空気から保護し、湿度を安定させることが可能です。

春と秋:安定時期の注意点

春と秋は湿度が適正範囲(40%~60%)に収まりやすいですが、天候や地域によって変動することがあります。

湿度計を活用し、こまめに確認してください。

春や秋は朝晩と日中の気温差が大きいことがあり、湿度にも影響を与える可能性があります。

室内やギターケース内の環境を安定させるため、急激な温度変化を避ける工夫が必要です。

冷え込む朝晩には、ギターケースに入れて保管することで変化を和らげることができます。

FAQ(よくある質問)

- 湿度管理は初心者でもできる?

- できます。

簡単なのは、ギターケースに湿度調整材を入れておくだけです。

- 湿度管理アイテムの効果は本当にある?

- 私はあると信じて使い続けています。

ただし、ソフトケースに入れて保管するのか、ハードケースに入れるかでも効果が異なります。

密閉度が高い方が効果が期待できます。

また100均一に売っているような、シリカゲル(乾燥剤)は使用してないでください。

湿気を吸うだけで、乾燥しすぎる可能性があります。

まとめ:湿度管理でギターを長持ちさせる

ギターの湿度管理は、楽器の寿命を延ばし、音質を維持するために欠かせない重要なポイントです。

適切な湿度(40〜60%)を保つことで、木材の変形やひび割れ、弦の劣化を防ぐことができます。

湿度計を活用し、加湿・除湿器や専用の湿度管理アイテムを使うことで理想的な環境を作りましょう。

日々の注意と適切なケアを怠らず、ギターを最高の状態で長く楽しむことができます。

湿度管理を習慣化して、大切なギターを守り続けましょう。

過度に神経質になる必要はなく、

やれることを、継続することが大事だよ。

【湿度調整剤】ギターブレス(GUITAR BREATH2)の使い方を解説

【湿度調整剤】ギターブレス(GUITAR BREATH2)の使い方を解説  ギター愛好家必見!東洋リビング FD-140A(B)で大切な楽器を湿気から守る方法

ギター愛好家必見!東洋リビング FD-140A(B)で大切な楽器を湿気から守る方法