この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

- アコギの部品名称を知りたい

- 各部品の役割を知りたい

楽器店に行った際に、店員さんに専門用語を言われてもわからない、ギター雑誌で出てくる用語がわかない人は多いです。

この記事を読むことで、各部の名称を知ることができます。

ギター購入時に役立ったり、修理時にお店の人に状態を伝えられるようになるよ。

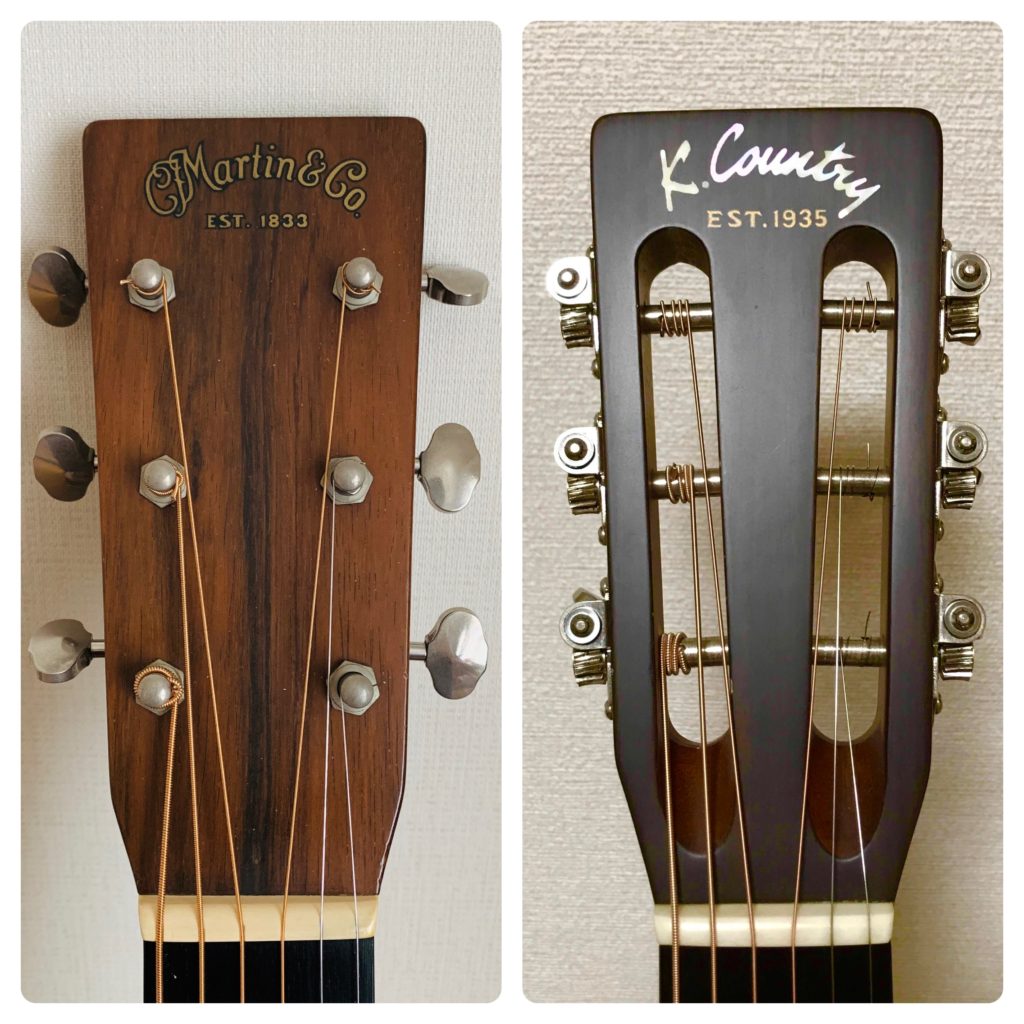

ヘッド部

ヘッド本体

- 左:通常ヘッド

- 右:スロッテッドヘッド

アコースティックギターのヘッドは2タイプあります。

スロッテッドヘッドと呼ばれる形状は、クラシックギターに見られるタイプで、アコギで採用しているメーカーは少ないです。

単純にデザインだけの違いだけではありません。

通常ヘッドは、ペグポストに対して、上下に弦が巻かれますが、スロッテッドヘッドはペグポストに対して左右に巻かれます。

上下に巻けばナット付近の弦の角度が変わり、弦との摩擦が増すことになります。

結果、弦が切れやすくなります。

つき板(デザイン)

ヘッド表面を「つき板」と呼び、別素材を貼り付けることで、様々な木目やインレイのデザインを可能とします。

ヘッドのデザインはメーカー、個人製作家が個性を出す部分です。

量産メーカーより、個人制作家の方が個性的なデザインが多いです。

ヘッドの美しさでギターを選ぶ人もいるほどです。

GrevenやWater Road Guitarsはインレイが美しいのが特徴です。

ペグ(糸巻)

- WAVERLY(ウェイバリー)

- SAHALLER(シャーラー)

- GROVER(グローバー)

- GOTOH(ゴトー)

- KLUSON(クルーソン)

ペグは回す部分、つまみと認識されていますが、「ペグポスト」「弦穴」「ペグシャフト」など総称して呼ぶことが多いです。

その他に「チューナー」「チューニングメーター」「チューニングキー」と呼ぶこともあります。

プラスチック製のペグは、ストリングワインダーを使うと割れる可能性があるので注意が必要です。

オープンバックペグ

ヴィンテージギターに多く見られ、歯車部にカバーが無く、剥き出しになっているタイプです。

カバーが無いため、ペグの重量が軽く音抜けが良い傾向があります。

ホコリが溜まりやすく、グリスが固まり、動きが悪くなることがあります。

ロトマチックペグ

アコースティックギターに多く採用されるタイプです。

重量が重く、太いサウンドとサスティーンが良くなります。

カバーで完全に覆われており、ホコリが入らないのがメリットです。

クルーソンペグ

重量が軽いため、サスティーンは短めで、ギター本来の鳴りを楽しめます。

よく見ると小さな穴が確認できますが、穴からメンテナンス時に潤滑剤(油)を入れてやります。

実際はカバーを開けて行なった方が良いです。

3連ペグ

古いギターに見られるタイプで、金属ベースにペグが付いているのが特徴です。

ヴィンテージのGibsonによく見られます。

ダイヤモンド・ヴォルート(ボリュート)

接着部の強度を上げるための仕様です。

Martinによく見られる仕様で、ヘッドとネックの間(裏)に凹凸があります。

昔、Martinはネックとヘッドを別々に作り接着していました。

現在、ネックは1ピースで作られるようになりましたが、デザインの1つとして残っています。

1Pネックでもダイヤモンド・ヴォルート(ボリュート)があった方が強度は上がります。

強度が上がったと言っても、折れるときは折れるから、ギターは大事に扱ってね。

トラスロッドカバー

カバーを開けると、トラスロッドが入っており、回すことでネックの反りを調整できます。

※調整には六角レンチが必要です。

全てのギターにカバーがあるわけではありません。

ギターの多くはサウンドホール側からトラスロッドを調整します。

サウンドホールから覗いて、トラスロッドがある場合はトラスロッドカバーは「ダミー」になります。

YAMAHAのFGシリーズに多く見られます。

ナット

- プラスチック

- 牛骨(牛の骨)

- ビンテージボーン(牛骨のオイル漬け)

- タスク/TUSQ(人工象牙)

- ブラス(真鍮)

- デルリン(樹脂製品)

- カーボン

- 水牛

素材によって、サウンドに大きく影響する大事な部分です。

ナットは消耗品のため、溝の深さや角度によってサウンドが変わったり、チューニングした際に「キーン」と音が鳴ったりします。

安価ギターのほとんどが「プラスチック製」になります。

ギターの価格が上がれば「牛骨」「TUSQ」になっていることが多いです。

サウンドを向上させるために、素材を変更することもできます。

ナット自体は簡単に手に入るけど、取り付けがシビアだから、楽器店にお願いした方がいいよ。

ネック部

ネック

- マホガニー

- メイプル

ネックは「ネック」+「指板」2つを合わせて呼ばれることが多いです。

ネックの上に指板が乗っていることになります。

指板は柔らかいため、弦の張力や湿度で反ることがあります。

ネックスケール

ネックの長さはギターによって異なります。

間違いやすいのは「ネック」の長さではありません。

ネックスケールは「弦の張られてある長さ(ナットからブリッジの長さ)」になります。

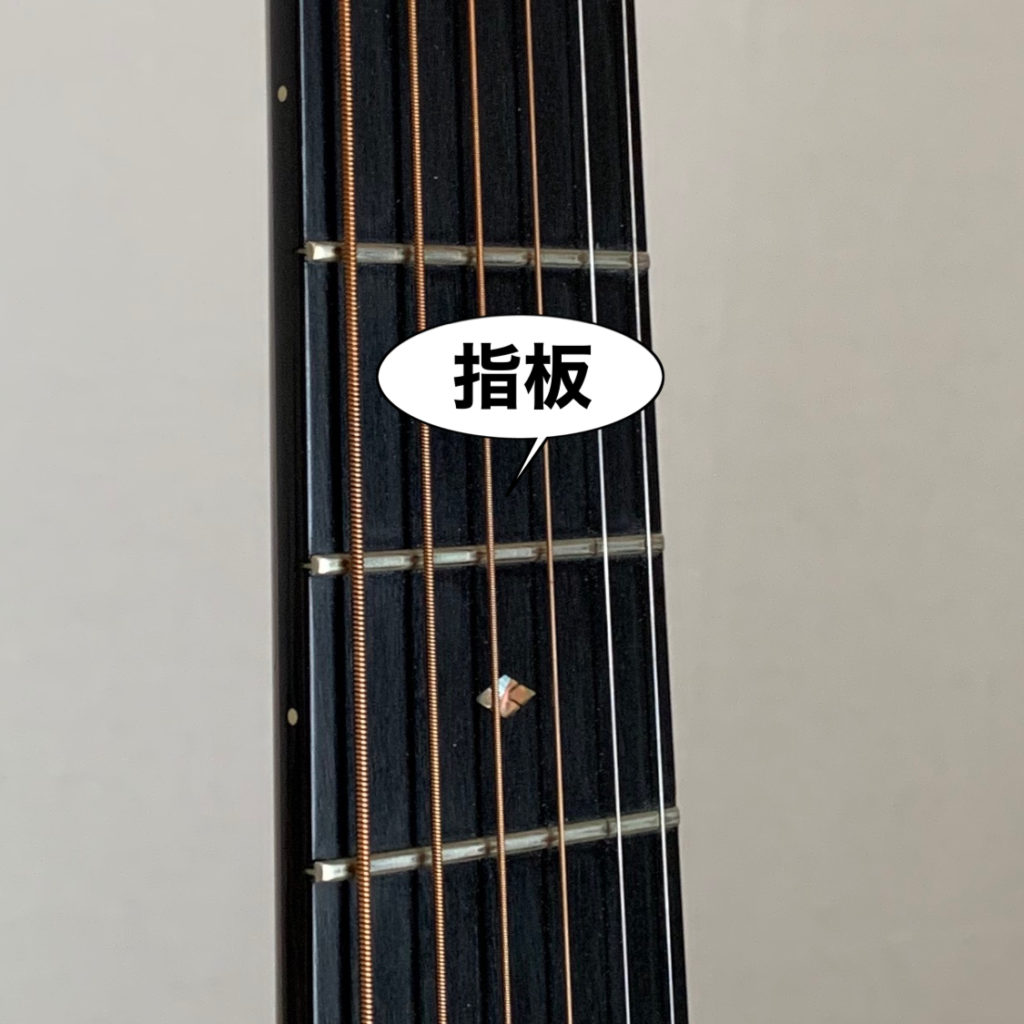

指板(フィンガーボード)

- ローズウッド

- エボニー

- メイプル

ローズ指板、エボニー指板は未塗装で、湿度の影響を受けやすいです。

冬場の乾燥する時期になると、木が痩せてフレットが飛び出したり、指板が割れることがあります。

指板の保湿対策はオレンジオイルなどを使うことです。

※メイプル指板は塗装されていることがほとんどで、オレンジオイル等を使用すると、逆に塗装を傷めることになるので注意してください。

ポジションマーク

ポジションマークは、演奏性を向上させるための目印です。

メーカーや個人製作家によって「全く無いもの」「12フレットのみ」などパターンは無数にあります。

デザインも「ドット」「スノフレーク」「バード」「ツリー・オブ・ライフ」など様々です。

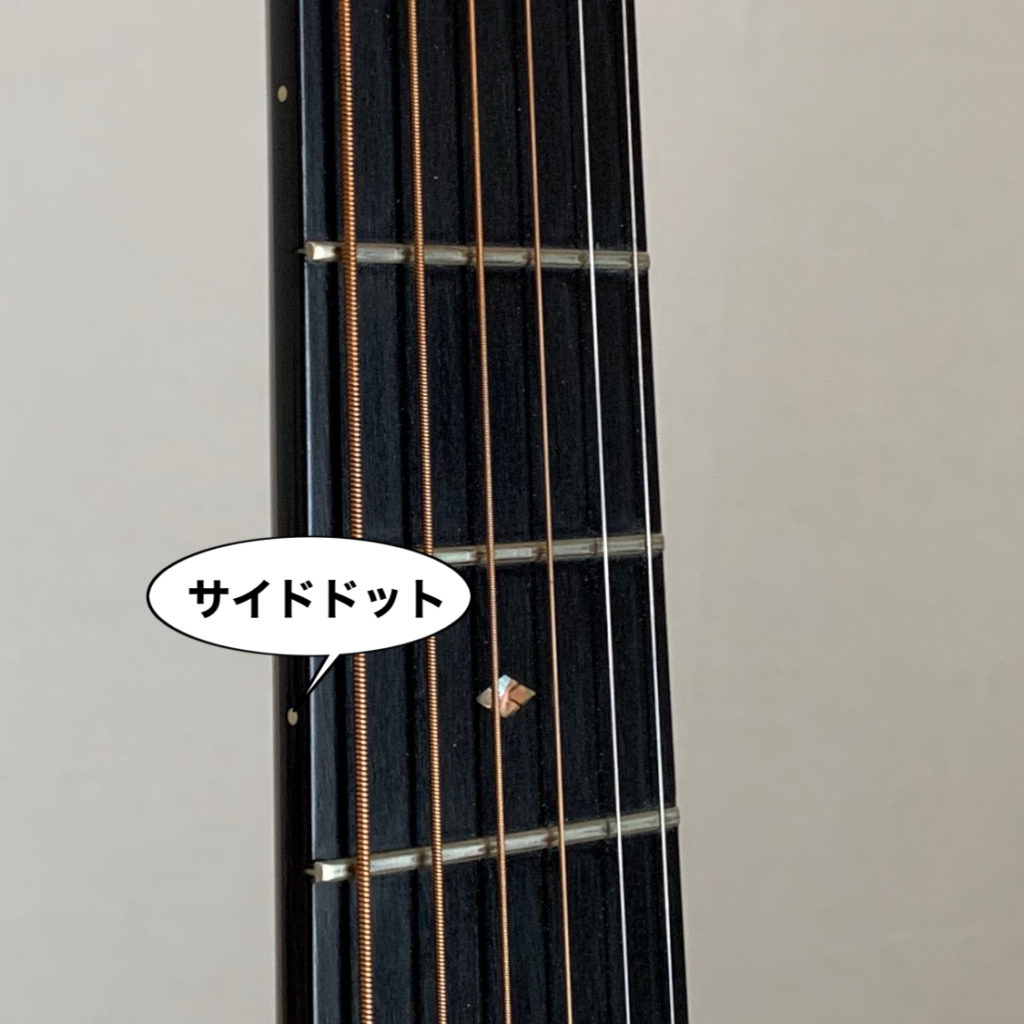

サイドポジションマーク(サイドドット)

指板上にポジションマークが無い場合に、補助するのがサイドポジションマーク(サイドドット)です。

立って演奏する場合に役立ちます。

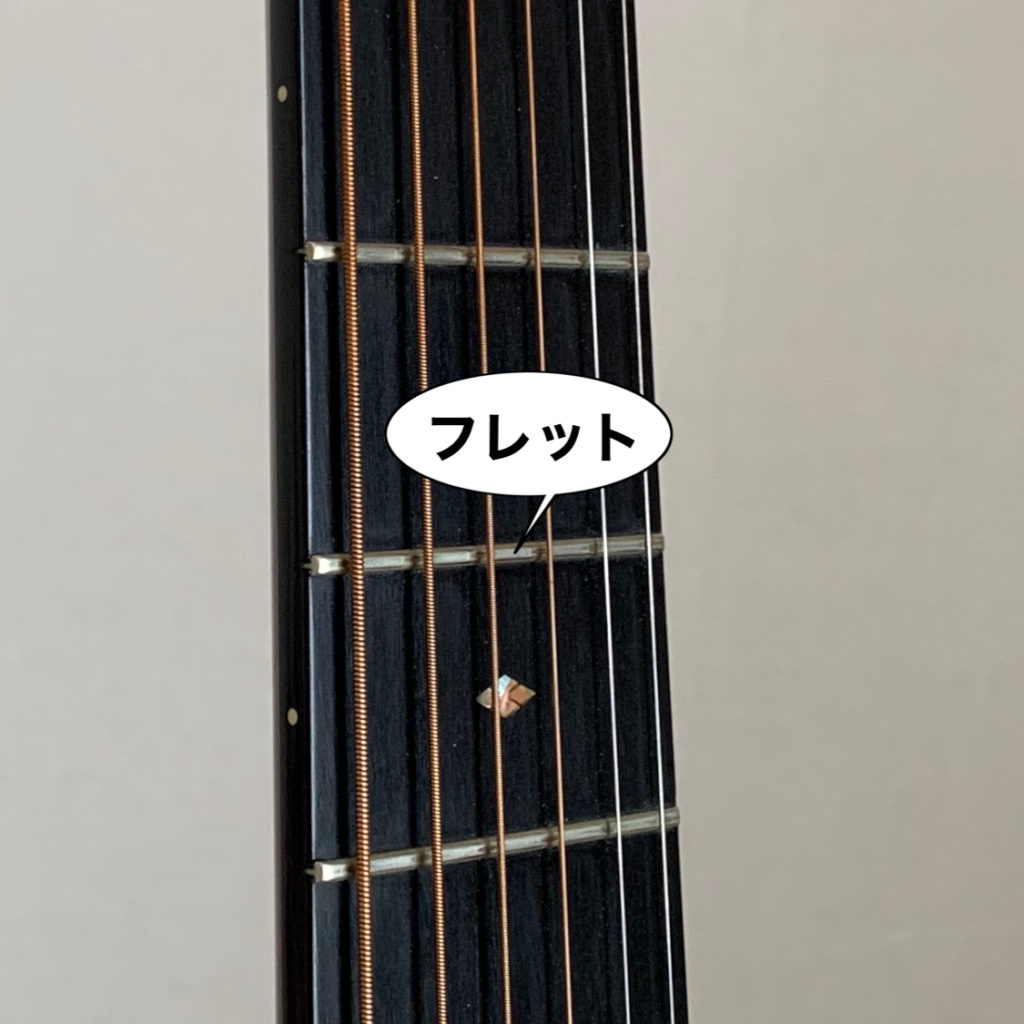

フレット

- ニッケル:柔らかく減りやすい

- ステンレス:ほぼ減らない

フレットは金属のバーのことです。

国産、海外産によってフレットの形・サイズが異なります。

フレットが減った場合は「擦り合わせ」「フレットの交換(打ち直し)」が必要になります。

フレットが錆びると演奏性が悪くなるため、半年〜1年を目安にフレットを磨くのがオススメです。

「フレットバター」は拭くだけで錆を落とせるから便利だよ。

ネックヒール(キャップ)

ヒール

画像のギターは「ヒール」が緩やかになっていますが、より鋭角になるとハイポジションが弾きやすくなります。

通常のアコギは、頑張っても15フレットくらいまでしか指が届きません。

弾き語りではハイポジションを使うことはありませんが、ソロギタースタイルによっては使用されます。

ストラップピン

通常、新品のギターにストラップピンはありません。

ライブでストラップを掛けて演奏したい場合に増設します。

増設は、改造扱いになり、楽器を売る時に多少の値落ちがある場合があります。

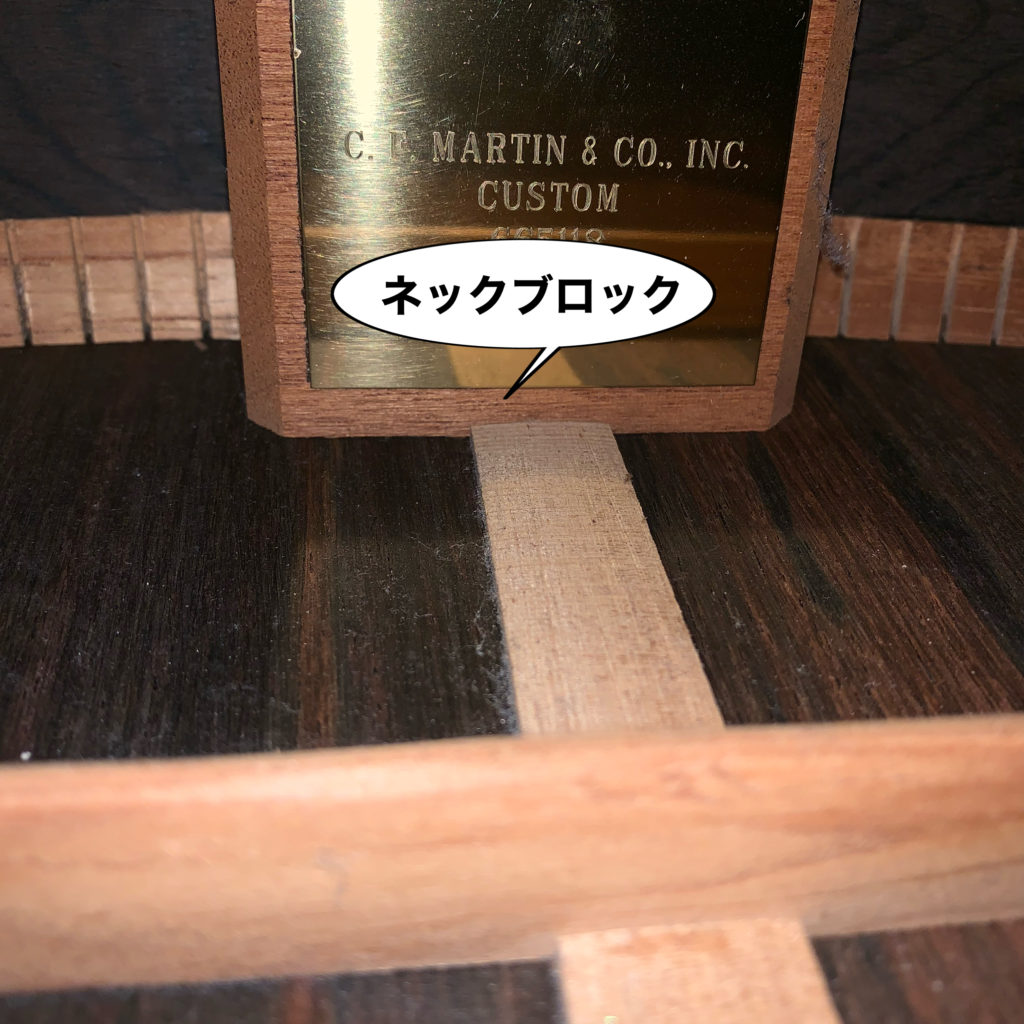

ネックブロック

ネックとボディの結合部分です。

メーカーによっては、シリアルナンバーが刻印されています。

ネックジョイント

- 12Fジョイント:音が太く豊かな鳴り

- 14Fジョイント:タイトで歯切れの良い鳴り

ヒールとネックブック周辺(結合部分)をジョイントと呼びます。

昔、アコギやクラシックギターは「12フレットジョイント」が普通でした。

徐々に「14フレットジョイント」に移行していきます。

現在のほとんどのギターは「14フレットジョンイト」で作られています。

「12フレットジョイント」が全くないわけではなく、Martinの小型ボディ(O、OO、OOOシリーズ)に一部存在します。

ボディ(トップ)

トップ(表板)

- アディロンダックスプルース

- ジャーマンスプルース

- イングルマンスプルース

- イタリアンアルパインスプルース

- シトカスプルース

- えぞ松

- シダー

グレード

トップ材はセンサーなどで基準が付けられ、グレード分けされています。

グレード基準は非公開が多いです。

ベアクロウ

スプルースに見られる、クマの爪でひっかいたような木目を意味します。

ロゼッタ

貝仕様やウッド仕様などギターによって様々なパターンがあります。

ピックガード

弾いた時にピックキズや爪キズから守るもので、形状や色も沢山あります。

※新品のギターを購入した時は透明なフィルムが貼られてあります。

交換する場合

ピックガードは楽器店やネットショップで販売していますが、個人が簡単に交換できる物ではありません。

ピックガードはボディに接着されているので、熱を加えてゆっくり剥がす必要があります。

交換する場合はプロに任せましょう。

塗り込みピックガード

Martinギターに見られるもので、ピックガードの上からラッカー塗装した仕様です。

ピックガードは経年変化し縮みます。

結果、トップ板が引っ張られることで塗装割れが発生します。

ラッカー塗装とは?

正式名称:ニトロセルロースラッカー

塗装が薄いので、音の「鳴り」が良いとされますが、施工に手間がかかるため、高級ギターに使われることが多いです。

とてもデリケートな塗装のため、取り扱いが難しいとされています。

温度や湿度などで白濁したり、ゴムと化学反応を起こし、ゴム焼け(黒くなる)することがあります。

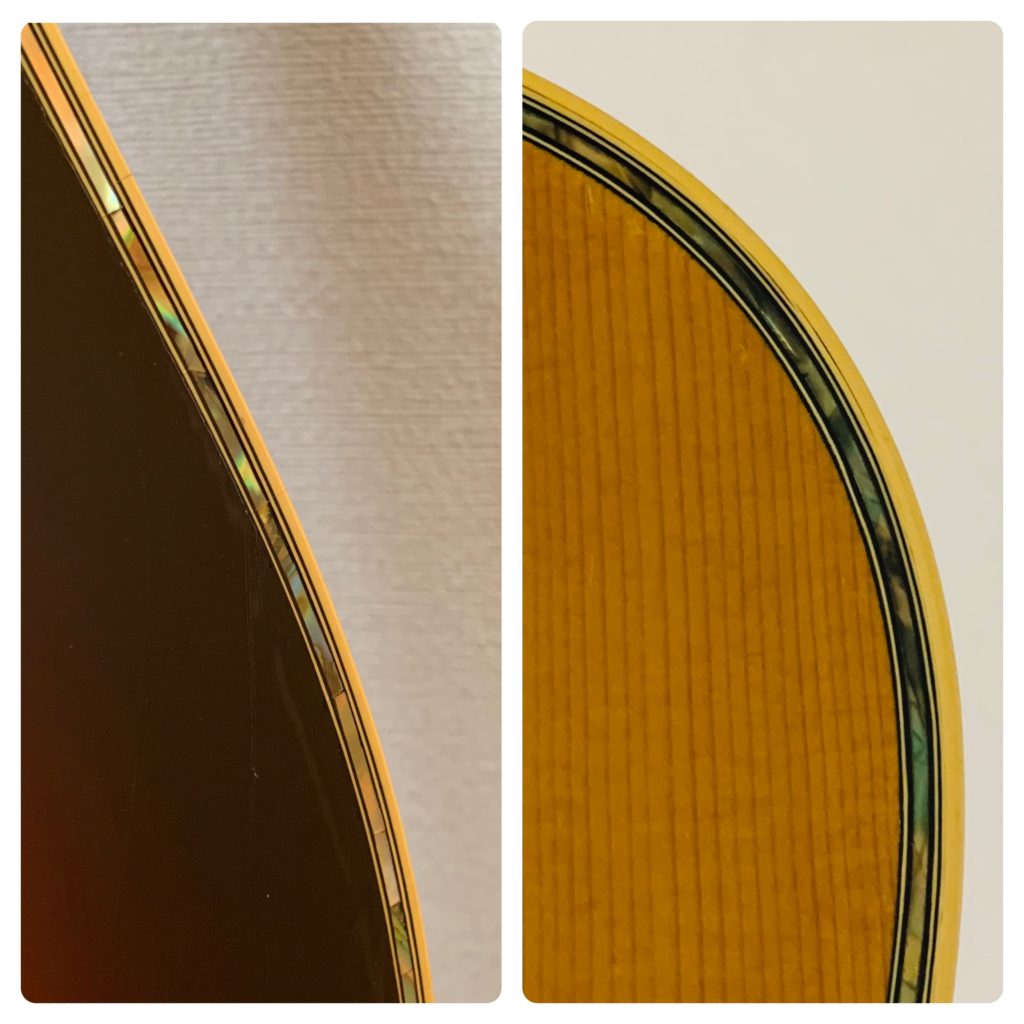

バインディング

- プラスチック(セルロイド)

- アイボロイド(象牙模様)

- ヘリンボーン(ニシンの骨模様)

- アバロン(メキシコ貝)

- べっ甲

- ウッド(黒檀・メイプル)

バインディングはボディを守る役割を持っています。

主にトップ、サイド、バック、ネックジョイント部で使われることが多いですが、ネック部やヘッド部にも使われています。

Martinの40シリーズは、貝のキラキラしている見た目に誰もが憧れます。

※貝の種類によっても光り方が異なります。

本物(左)と偽物(右)

安価なジャパンヴィンテージギターに多く採用されているのが、アバロン風の仕様です。

貝が入っている様に見えますが、間近で見ると貝でないことがわかります。

パーフリング

バインディングと同じ扱いにされることが多いです。

違いはバインディングより「内側にあるデザイン仕様」のことを言います。

カッタウェイ

ボディを削った様な加工です。

メリットはハイポジションまで手が届くことです。

カッタウェイ有と無では音量が違うと言われますが、そもそもボディ面積が少ないのでそれは事実です。

カッタウェイ加工のギターは、電気を通してアンプから音を出すことができるモデルが多いです。

アンプから音を出せば音量問題は解決できます。

エンドピン

ギターのストラップを付けるためのピンです。

エレアコの場合はエンドピンを抜いて、シールドを挿せる「エンドピンジャック」を取り付けることになります。

サドル

- プラスチック

- 牛骨(牛の骨)

- タスク/TUSQ(人工象牙)

- ミカルタ(樹脂)

弦の振動をギターに伝える大事な部品です。

アジャスタブルサドル

1960年台のGibsonギターに見られる仕様で、高さを変えられるサドルです。

ロングサドル

Martinギターに見られる通常より長いサドルです。

メリットはブリッジとの接触面が大きくなるので、弦のサウンドをより多く効率良く伝えることができます。

ブリッジ

ボディトップに接着され、弦の振動をギターに伝える大事な部品です。

アコギは弦の張力が約70kgとされています。

そのため張力で「トップ膨れ」「ブリッジ剥がれ」のトラブル起きやすいです。

ブリッジピン

- プラスチック

- 牛骨(牛の骨)

- タスク/TUSQ(人工象牙)

- エボニー(黒檀)

- ブラス(真鍮)

- カーボン

- 水牛

弦を固定するピンで、長年使用していると消耗してきます。

楽器店で簡単に手に入るため、手軽にカスタマイズできる部品です。

先端にアバロン(貝)が入っているピンもあるため、見た目の変化を楽しむことができます。

エボニーなど天然素材のピンは柔らかいので「ブリッジピン抜き」を使うと削れるので注意が必要です。

ボディ(サイド・バック)

サイド・バック(側板・裏板)

- ブラジリアンローズウッド

- インディアンローズウッド

- マダガスカルローズウッド

- ホンジュラスローズウッド

- ココボロ

- メイプル

- マホガニー

- サペリ

- コア

トップ材より様々な材が使われることが多いです。

特にブラジリアンローズウッド(ハカランダ)仕様のギターは人気です。

ワシントン条約で伐採、輸入が厳しく規制されているため、年々価格が高騰しています。

2Pと3P

ギターのバック材は、2枚板(2ピース)で制作されることが多いですが、中には3枚板(3ピース)の仕様もあります。

代表機種はMartinのD-35です。

3枚板の中心を別素材で挟む仕様です。

柾目と板目

ギターの価値的には、板目より柾目の方が高い傾向があります。

柾目は太い丸太の中心でしか取れません。

しかしそれでは材がもったいないので、その外側(板目)もギター材として使われます。

結果、採取できる量が少ない「柾目」の方が良い材とされます。

木目が真っ直ぐなものは、乾燥時の伸縮性が安定していると考えられています。

実際、音にはそこまで変化がないようです。

バックストリップ

ボディバックに縦に入っているデザインのことを言います。

サウンドには影響ありません。

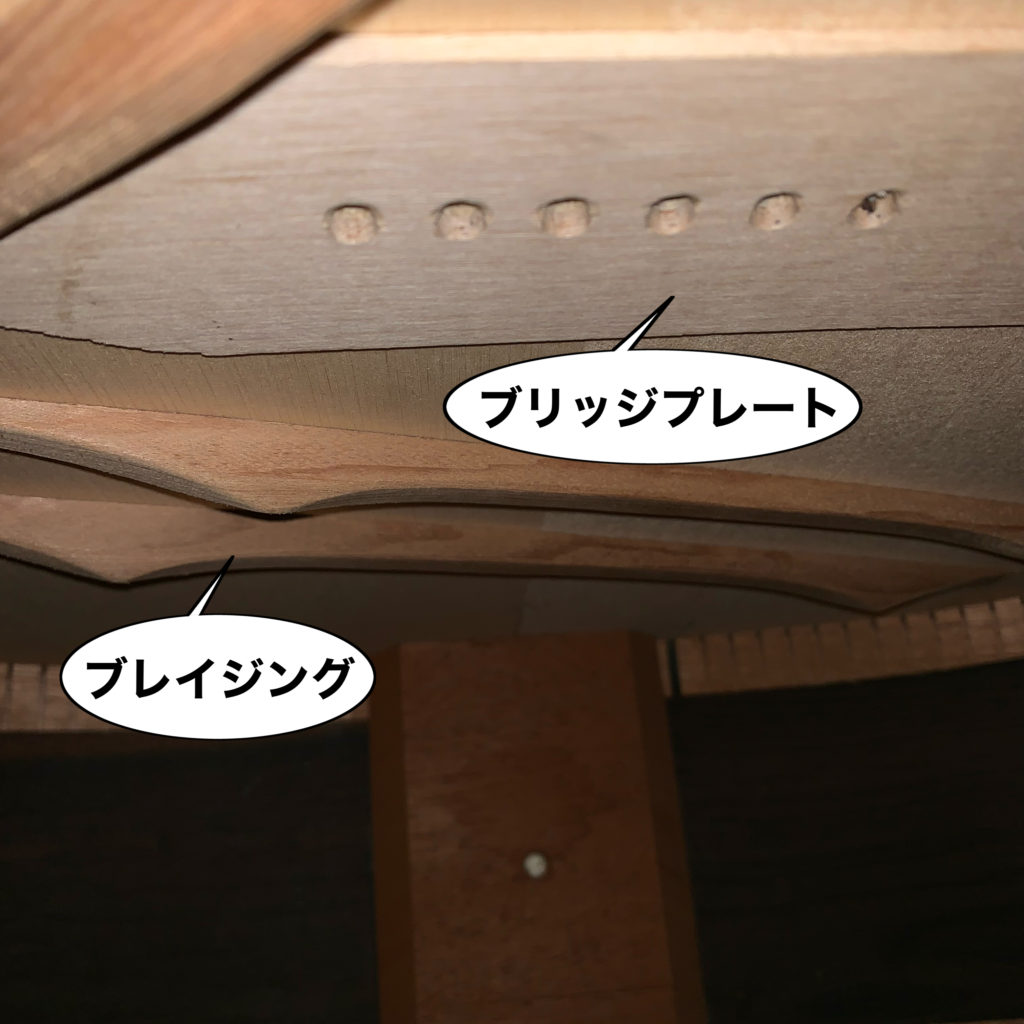

ブリッジプレート

弦を固定するプレートの名称です。

長年使用すると破損する場合があります。

弦交換時に鏡などで、定期チェックするしか方法はありません。

ブレイシング(ブレーシング)・力木

- Xブレイシング

- スキャロップドブレイシング

- フォワードシフトテッドXブレイシング

- ノンスキャロップドブレイシング

ブレインシングはサウンドに大きく影響する部分になります。

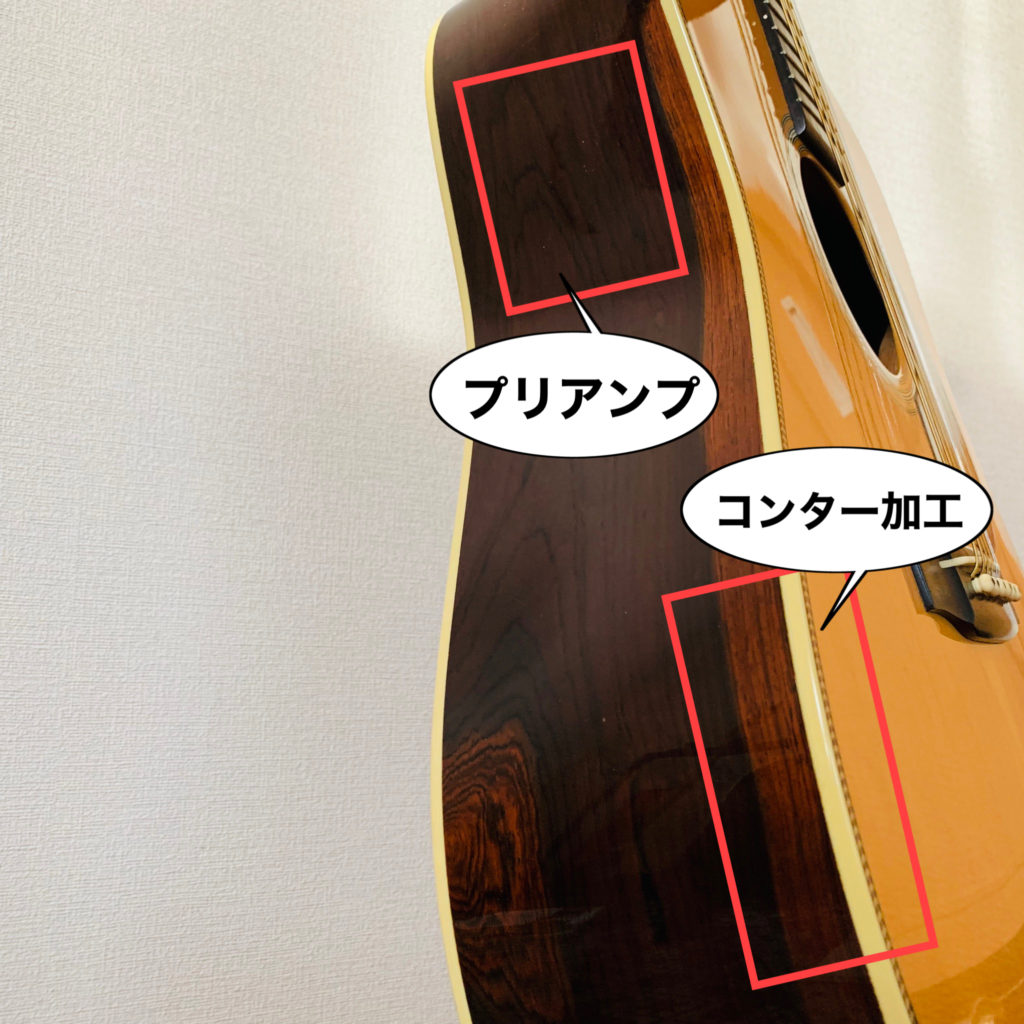

プリアンプとバッテーボックス

※プリアンプとバッテーボックス搭載のギターを所有していないため、搭載位置に印を付けています。

プリアンプ

エレアコに搭載されている物で、イコライザーやチューナー機能を搭載して機種もあります。

バッテリーボックス

プリアンプを搭載しているギターにはセットで付いています。

搭載位置はヒール部やギター内部のブロック部にあることがほとんどで、9Vバッテリーを使います。

コンター加工

肘が当たる部分が削られていることで、長時間弾いても疲れにくい効果があります。

採用しているメーカーは少ないです。

台湾・ベトナム製のAyersギターに多く見られる加工です。

まとめ

今回はアコギの各部品を解説しました。

部品は素材や状態によって、サウンドに大きく影響します。

「弾きやすいギター」「良い音のギター」は自分で作ることができます。

安価なギターに多い、プラスチック部品(ナット、サドル、ブリッジピン)を牛骨やタスクに変えるだけで、音質が向上します。

各部品の役割を覚えて、少しずつ手を加えていくのも面白いよ。

ギター初心者の悩み(あるある)を解決【Q&A100個】

ギター初心者の悩み(あるある)を解決【Q&A100個】